不登校の原因として子どもの「無気力」が問題と言われることも多いですよね。

文部科学省の調査結果でも「無気力」が原因の多数を占めていました。

(本当の子どもの声を聞けてないでしょっと思っているのですが…。)

子どもが「無気力」だから不登校になる。

それは親の過干渉のせいだという説明も多く見受けられます。

でも根本的な問題ですが、子どもが「無気力」だというのならば

その子は元々「無気力」な子だったのでしょうか?

息子たちは子どもの頃、周りからいつもニコニコしているとよく言われていて、エネルギーに満ち溢れていた。

好奇心も旺盛でいつも楽しく活動するタイプで無気力なところは一切ありませんでした。

皆さんのお子さんはどうでしたか?

お子さんは小さな頃、好きなことには目を輝かせ、楽しんでいたのではないでしょうか?

子ども達は元々無気力だったんではないと思っています。

それではいつ、どうして子どもは無気力になったのでしょうか?

わたしは子どもの無気力を作っているのは今の社会の風潮や学校で経験することだと思っています。

私は本で「学習性無力感」のことを知り、不登校の子どもの無気力はこれが原因ではないだろうかと感じました。

学習性無力感とは

米国の心理学者であるマーティン・セリグマンが、1967年に提唱した心理学理論。

weblio辞書 「学習性無力感 learned helplessness」https://www.weblio.jp/content/learned+helplessness

自身の行動の結果が期待するものでなかった状態、あるいは回避できない事象が長時間続くことにより引き起こされる無気力感のこと。

特に、自らの周囲や環境に対し積極的な働きかけを起こさなくなり、情緒的な混乱を起こすなどの反応がみられる。

マーティン・セリグマン さん(ポジティブ心理学の創始者で学習性無力感、うつ病の権威で過去最多の票数によりアメリカ心理学会会長に選出されたこともあります。)

著書の「オプティミストはなぜ成功するか」では犬を使って学習性無力感の実験をしています(とっても可哀想なのですが)。

逃げられない状況で何度も苦痛を与えた犬はその後逃げられる状況になってもその場を動いて回避することは無かったそうです。

そして悲観主義の人は「学習性無力感」を感じてしまう傾向にあると説明されています。

悲観主義を脱して、楽観主義になる方法についても詳しく書かれているので、子どもの関わり方や声かけの参考になりました。

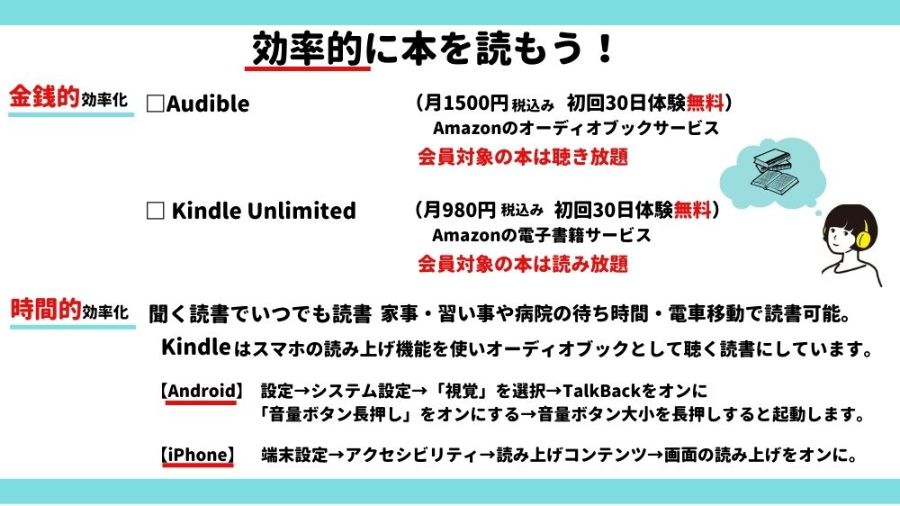

『オプティミストはなぜ成功するか』

2023/4/22現在 Kindle版セール価格891円でした。

Kindle(電子書籍)はスマホに読み上げ機能があれば聴く読書ができます。

私はそれで家事や病院の待ち時間や散歩でたくさんの読書ができています。

子どもの今までと今の状態が「学習性無力感」の内容にピッタリだと思ったのです。

それを子どものせいにするのは間違っています。

また本当の理由を調査できていないせいで、不登校の子どもや親への必要な支援がわかっていない、できていないと思っています。

そして私も子どもの問題としていましたが、自分が間違っていたことを実感しました。

そこで今回は「学習性無力感」を知ってから不登校の息子たちを見て、

をお話しようと思います。

1.不登校の無気力は「学習性無力感」に陥っているのではないか

まず先日のツイートを載せます。

不登校の子どもとの関わりで「学習性無力感」を理解しておくこともとても大事だと思う。

不登校になるまでに子どもは学校で一生懸命努力しても上手くいかないとか傷つくことがあって、それでも努力してもう限界になって学校に行けなくなっていることも多いと思う。

その時子どもは「自分はどんなに頑張っても無駄なんだ」と無力感を感じている場合も多いと思う(学習性無力感)。

学習性無力感を感じている時は

「自分がやっても無駄なんだ。」

「ずっと変えることはできないんだ」

「何をやっても駄目なんだ」

と自分が原因で、ずっと続くことで、全てのことと感じやすいそうです。

ここをしっかり把握して、更に無力感を感じさせない関わりが大切だと思う。

もし「登校しようとして登校できない」を繰り返しているのならそれが更なる学習性無力感にならないかをしっかり見極めたい。

まずできることでやりたいことをやってみて「できた」体験を積み重ねるほうが子どもの力になると思う。

そして「頑張ってもできなかった」体験をたくさんしてきた分だけ「できた」体験が必要になると思う。

だから根気強く、子どもが望むものでできることを体験できたらいいなと思う。

そして親は学習性無力感がどれほど力を奪うのかを理解して、子どもが投げ出しそうになる時に、それだけ努力してきたことを心から認め、不安や挑戦できない気持ちにも寄り添えたらいいと思う。

そして「あなたのせいではない」「ずっと続きはしない」「あなたに合うことがある」から大丈夫だと安心させる言葉かけをしてあげたい。

焦らずに取り戻していけばいいんだと伝えてあげたい。

ここで大事なことは2つです。

①不登校の子どもが無気力になる理由は子どもが努力し続けても何度も上手くいかない経験をして、「学習性無力感」に陥っているかもしれないと認識すること

②「学習性無力感」を感じやすい体験を極力排除し、「できた」体験を増やす。

わたしは不登校になった子どもは学校で努力したのに上手くいかなかったり、苦手でできなかったりという経験をたくさんしたことで無気力になっているのではないかと思っています。

例えば一生懸命頑張ったのに

こんなことが何度も起きると「どんなに頑張っても無駄なんだ」と感じてしまいます。

子どもの世界で中心になる

これらでできない経験が積み重なり、子どもは「無力感」を感じて頑張っても無駄だと思い込んでしまうのだと思います。

そんな時に「怒る・注意する」などは更に「できないこと」を意識させ、「無力感」を感じてしまうだけです。

そこで

今子どもが「学習性無力感」に陥っているかもしれないことをしっかり理解する

このことがまず一番大事なことだと考えています。

そして今後「学習性無力感」を感じやすい体験を極力排除し、「できた」体験を増やすことです。

ここは後ほど詳しく書いていきますが、一番大切なのは

子どもが望んでいない行動を無理にさせないこと

子どもを説得したり、怒ったり、脅したりして無理やり登校させることは「学習性無力感」を増やしてしまうと思います。

子どもが望むことで子どもができることをして、「自分もできる」という体験が大事だと思います

またその前に今までに感じた「無力感」も解消していくことも大事です。

それでは

不登校の子どもの「無気力」や「学習性無力感」をなくすために親になにができるでしょう。

2.不登校の「無気力」、「無力感」をなくすためにできること

わたしが今子どもの「無気力」、「無力感」をなくすため力を入れていることはこの3つです。

それぞれお話していきます。

①「無力感」を感じた体験からの思い込みを手放すサポートをする

これは子どもが思い込んでしまった「自分はダメなんだ。」「どんなに頑張っても無駄なんだ。」を手放していくことだと思います。

ですがその気持ちを簡単に否定してしまうと「わかってもらえない。」とか「登校させるために共感している。」などの誤解をされてしまうこともあります。

私も自分が上手くいかなかったことで落ち込んでいる時に

そんなの気にしなくて大丈夫だよ。

なんて言われたら、「自分の辛さや後悔の深さをわかってくれない。」と感じたり、「気になってしまう私がダメなのかな?弱いのかな?」と感じてしまう時があります。

だから大切なのは

子どもの話しをしっかり聴き、受け止めること

しっかり聴くというのはどういう事か?

私は下記の3つを丁寧にすることが大事だと思っています。

子どもが上手くできなかったこと、傷ついたこと、難しいと感じたことなどについて事実と感情を評価や批判無しに聴ききる。

評価や批判無しにしっかり聴ききることだけでありのままを受けとめられていると感じ、安心してきたと思います。

また聴ききることで子どもが「自分はダメなんだ。」と思い込んでしまったことが何なのか見えてくることもありました。

このようにまずしっかり聴ききることがとても大事でした。

そこで子どもが安心した後にすることは

「無力感」に繋がっている思い込みを親子で疑ってみます。

子どもが思い込んでいることに

本当にそうだったのかな?

と問いかけてみます。

例えば三男の場合、3年生の時に数人から意地悪されたことが原因の一部だったのですがそこから「僕は嫌われるんだ」と泣き出したことが何度かありました。

その時に

「意地悪されたこと(事実)とっても悲しかった(感情)よね。」

「でも○○のこと好きな子も何人もいるよね。」

「いつも仲良く遊んでいたもんね。」

「お母さんもお父さんも○○のこと大好きだよ。」

と全てではなかったことを確認します。

そして「誰とでも仲良くするってなかなかできないよね。

「お母さんも性格の合う人と合わない人がいるよ」

「どんなに人気なアイドルもタイプじゃないとか嫌いという人もいるよね。」

とみんな誰からも好かれているわけじゃないということを確認しました。

このように子どもは傷ついたことや自信がなくなったことを口に出したり、何かの形で表現してくることがあります。

そこで「無力感」につながった思い込みを親子で解いていくようにしています。

また挑戦したいのに不安に感じたり、自信がなくて、動けなくなる時があります。

そんな時に「焦らなくて大丈夫。あなたにはできることがたくさんんあるよ。」と何度も伝えていくようにしています。

②自分で選択して「できた」体験を増やす

次に子どもが「できた」体験を増やすことが大事だと思います。

ここで大切なのはどんな体験をするかです。

- 自分が「やりたいこと」を選択する

- 自分ができることやできる形にする

1.の自分が「やりたいこと」にするのはモチベーションが湧くものだと「できた」体験につながりやすいからです。

また自己選択することでモチベーションは更に上がります。

2.そのやりたいことで自分が「できること」や「できる形」にして実行していくことです。

簡単ではないことならば自分ができるくらい小さく切り分けてみることで、実行できる形にします。

焦らずにスモールステップで進めることが成功のカギで、どんなに小さなことでも「できた」ことが積みあがると自信が増えていきます。

例えば子どもが再登校したい場合、どんな風に再登校を進めていきたいかを教えてもらい、その方法に沿ってできることを考えていきます。

相談した結果を先生に相談してみます。

我が家の三男の場合、やっぱり学校には行きたいと言って、下記のことを毎日自分で選択しています。

ここで注意することは上手くいかない時や自分で決めたのにできなかった時です。

わたしはそんな時に「無力感」を感じる体験で終わらせないように気をつけています。

③「無力感」を感じる体験で終わらせないためにできること

もともと「無力感」を感じている子どもは傷つきやすく、挑戦しようと思っても不安が溢れて簡単に挑戦できないことも多いと思います。

それだけ何度も傷つく体験をしてきたからで、一人で乗り越えるのはとても難しいんだと息子たちを見ていて痛感しています。

また失敗してしまうのではないか

やっぱり上手くいかないのではないか

こんな風に感じて、お腹が痛くなったり、登校したいのに動けなかったりということも多くありました。

そこでまた「無力感」を感じないように、息子たちが挑戦しようとして上手くいかなかった時はそのままで終わらせないように気をつけています。

まずはこれを頑張ったねと認めるようにしています。

簡単にできることではないし、頑張ろうとした勇気や力が凄いと思っていると伝えるようにしています。

そして

少しずつ挑戦しながらできる方法を工夫していけばいいんだよ。

自分が望んでいれば何度でも挑戦できるから大丈夫。

焦らず自分のペースで挑戦していこうと話しています。

反対に上手くできなかった時に責めたり、がっかりすると子どもは「やっぱり自分はダメなんだ」と感じて、「無力感」を増やしてしまいます。

だから私は自分の気持ちは別の方法で癒すとしてその場ではできるだけ出さないようにしています。

とは言え親としては

ここが頑張り時だから乗り越えて欲しい

と思って、がっかりしてしまうこともあります。

わたしもさんざんがっかりして、その時に無理に子どもを動かそうとして、何度も失敗してきました。

ここで頑張れなかったらもうダメなのではないのかという不安が溢れてしまって、子どもを責めてしまったこともたくさんあります。

ですがそれを繰り返すごとに

「無力感」も更に増えてしまい、子どもが傷を癒す時間もかかり、次の挑戦をすることも遠ざかってしまいます。

親である私の不安や辛さはなるべく子どもに向けずに聞いてもらったり、自分に優しくして、自分を癒すようにしています。

どんな方法がわたしに合っていたかや参考になった本について記事を書いています。

よろしければお読みください。

そして子どもが挑戦するのが簡単ではないことで親の私も「学習性無力感」を感じやすい環境にあると痛感しています。

親も「学習性無力感」に陥っていることを自覚し、対処することが大事。

このように不登校の子どもが「学習性無力感」を感じていると、挑戦や日常生活の改善や勉強するなど簡単ではないと思います。

そんな子どもを支えていると不登校の親も同じように「学習性無力感」を感じてしまう場面が多いなと痛感してきました。

このように良い対応をしたいと一生懸命頑張るのに、なかなか良い結果に繋がらなかったり、効果が見えなかったりすることで「学習性無力感」を感じてしまうことも多かったです。

ここで2つのツイートを載せます。

自分が「学習性無力感」を心底理解したのは三男の朝の対応が上手くできずベランダに続く窓の前で長い間泣き続けた後だった。

それまで子どもの前で泣かないようにしていたけれど、毎朝「学校に行きたいー」と喚きながらも準備のできない三男に良い対応は何なのかを考え、試行錯誤しても上手くいかず。

どんなに頑張っても、気持ちに共感しても、登校したいのにできなくて苦しむ三男の力になれないと感じた時に「自分でなければもっと上手くできるのではないか。自分の対応が上手くないから子どもを救えないんだ」という思いが爆発して「もうできない。いくらやったって無理なんだ」と思ってしまった。

今思えば相当追いつめられていて、「自分を消したい」とも思ってしまっていた。

本当に長い時間泣いて、泣き止んで落ち着いてきて思った。

こうやって頑張りたくて努力していることが何度も上手くいかなくて、それでも頑張ったのにできない時に「本当に自分は無力で、自分にはこの先も変えることなんてできなくて、ぜんぶ自分のせいなんだ」と感じてしまうんだと。

そしてこの時大爆発をしたけれど、それ以前にも何度も同じように思い、それでも自分が諦めたら子どもはどうなるのかと思い直すを繰り返していたことに気づいた。

こんな風に私も日々「学習性無力感」を感じていた。

そして何度も折れそうな経験をするうちに、どんどん自分への自信がなくなり、周りの言葉に傷つきやすくなり、凄い壁を作り、孤立して自分を守っていることに気づいた。

そこで自分を救う術を探していくことが子どもの力になるかもしれないと思った。

そこを意識してから本当に頻繁に無力感を感じていることにも気づいた。

今は親として無力だとか、自分のせいだと思いやすい環境にいると思う。

そこを忘れずに落ち込む自分に寄り添い、元気づける声かけをしていくようにしている。

また小さなことでも自分が楽しい、できたと思うことを大切にして、「できたこと」を味わうようにしている。

最近やってみて良かったのは自分のしんどさを子どもに伝えてみたこと。

こんな風に自分に寄り添いながら思うのは子どもも経験してしまったことで傷つきやすく、自分を信じられなくなりやすいと思う。

だから根気強く支えることが大事だと痛感している。私も未だにすぐ落ち込むから。

でもそんな私だから子どもの力になる方法を探し出せるのではないかとも思っている。

不登校の親が自分が親でなければ子どもは幸せになれたのではないかと思ってしまうことは多いと思う。

私もずっと心の奥にあるし、時々それが膨れ上がり、自己否定が加速してしまう時がある。

でもそれは仕方のないことだと思う。

不登校の子どもの良い対応は一人一人違って、探していくしかないし、すぐに効果が見えるわけでもない。

毎日反省し、やり方や考え方を変え、挑戦しているからこそ、上手くいかないことにぶつかる頻度も増えてしまう。

そうすると子ども達と同じように「自分だからダメなんだ」と「学習性無力感」に陥りやすい。

ではどうしたら良いのか?

まずしっかり自分の環境は「無力感」を感じやすいのだと認識すること。

そして自分を癒やすことも大切にすること。

そして「無力感」の対処としては子どもと同じだと思う。

○休む

○好きなことをしてエネルギーをためる

○子どものサポートも無理せずにできること、やることで元気がわくことにする。

焦る気持ちもあるけれど、自分を疲弊させ、自信をなくさせたらしばらく動けなくなってしまう。

だから少しでも「自分がダメだから」と感じたら、対処しようと思っている。

しっかり時間を取り、自分を癒やすことを優先する。

そして完璧な人はいないし、完璧になろうとしなくていいということも心に刻みたい。

これはつい忘れてしまうけれど私にとって大切で簡単ではない課題だと思っている。

ここで書いたように3つのことを忘れずにいることが大事だと思っています。

行動としては

自分の心身の状態に寄り添うことが大事だと思っています。

そして完璧であろうとすることが自分を苦しめていることを知ることも大事だと思っています。

わたし達はもっとゆるくていい。

いつも上手くできなくていい。

もっと力を抜いて生きていい。

「完璧であれ、もしくは完璧になるように」という価値観は日常や教育のなかで当たり前のように言われているけれど、それは管理する人や権力がある人がその人たちにとって都合がいい教育を作ってきて押し付けてきただけ。

わたし達は人間なので、いろんな感情やいろんな状態であっていいと今は強く思っています。

「学習性無力感」の根本原因もそこにあると思っていて、「いつも正しくあれ、休むな、成長しろ」という圧力が日常にたくさん溢れているなと感じます。

そこから脱却するには「本当の自分はどう感じている?」「自分はどうしたいと思っている?」を感じることだと思います。

そして自己否定や学習性無力感を感じた時に「本当にそれができないといけないのか?」と疑ってみることも必要だと思います。

今回は長くなってしまった。

最後まで読んでくださった方ありがとうございます。

私が不登校の息子たちを理解し、良い関りをする為に役に立った本を記事にまとめています。

読書から自分の子育てや不登校の息子たちの関わり方で信じてきたことや思い込みが間違っていたこと、不登校の子どもの今の状態を理解できていなかったことに気づきました。

我慢して頑張ることを無理やり押し付けても傷を増やし、子どもの無力感を増やしてしまうだけです。

不登校の子どもの今の状態を理解し、少しでも力になる関りをしていくために参考になると思います。

不登校本おすすめ役立っている本まとめ(理解・関わり・メンタルケア)【随時更新】

コメント