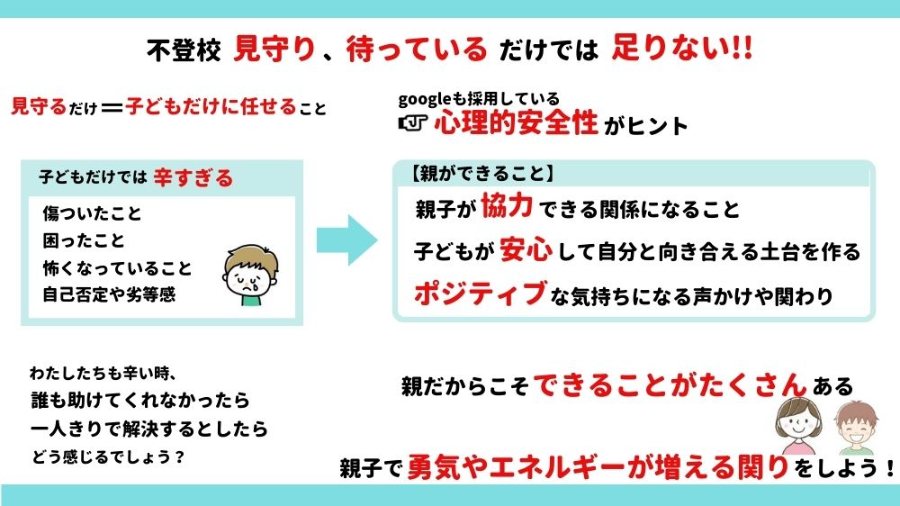

不登校の相談に行くと「見守りましょう。待ちましょう。」と言われることが多かった。

でも私は

ただこのまま見守って、待っているだけでは足りない!

不登校の息子たちを見てきて痛感しています。

■長男は自ら通信制高校に行くことを選択し、大学に入学しました。

→でもまた苦しくなってしまい大学を休学し、その後退学することに決めました。

■次男は中1終わりに不登校になり、元気になる為に見守って、家では元気でいました。

→でも自信が無く、高校受験することはできませんでした。

それでは親に何ができるだろう?

親子で安心したつながりをつくることが元気や挑戦する勇気が増やす

自分が自信がないことに挑戦する時に周りにどんな人に居て欲しいでしょう?

大丈夫だよ。

いつも味方だよ。

私はこんな風に応援してくれて、味方でいてくれる。

安心できる人に居て欲しいです。

大人でも不安や恐れ、自己否定したままでは元気や挑戦する勇気は湧いてきません。

子どもが安心から自分を肯定的に認め、やってみようと思える時、粘り強さや心の強さを発揮し、道を進み続けられると思っています。

反対に

- 高校からは行かないと大変なことになる。

- このままだとどうなってしまうか不安だ。

このような不安や怖さからスタートすると不安や怖さが付きまとってしまいます。

それでは具体的にどうすると良いのでしょう?

親子で心理的安全性を高めることが大事

私は親にできることは多いと考えています。

その為に親も安心することが大事です。

「不登校親の不安や不満がたまって辛い。どうしたらいい?【不登校母のつぶやき8】」という記事に書いています。

親も安心が最優先。

大丈夫。自分のペースでやっていけばいい。

自分に優しく声かけをしていく。

そうすると安心して子どもと関われるしことが増えるし、

良いアイデアも浮かびやすいと実感しています。

上手くできなくても

子どもから良い反応が返ってこなくても

そんな時は誰だってある。

人間なんだもん。

こんな風に考えることで

とっても心が軽くなります。

親は子どもの一番の味方になれる。

実際にどうすると良いのだろう?

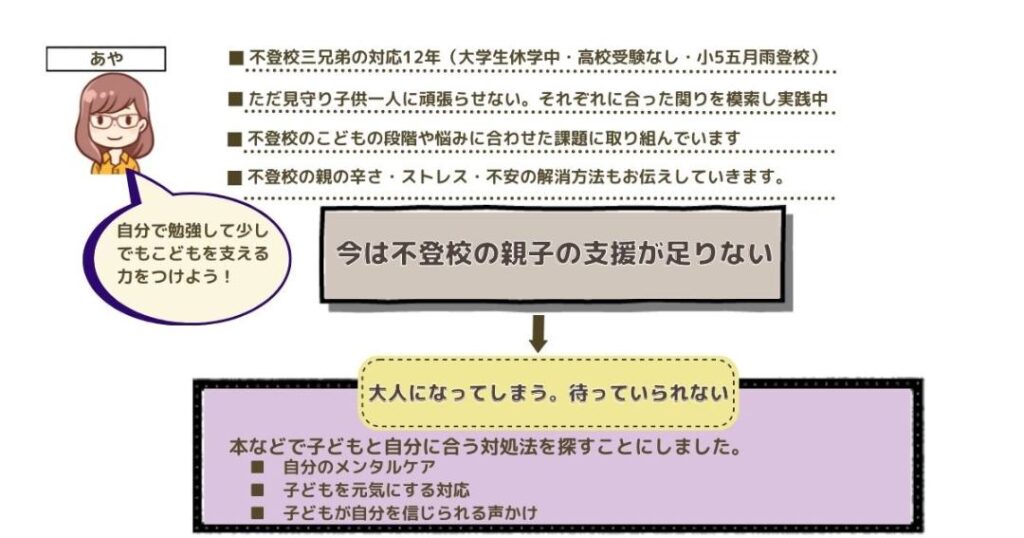

沢山本を読み、考え、実際にやってみました。

そこで子どもが安心と感じる(心理的安全性)関りが大切だと知りました。

息子たちの関わりに足りないこと、必要なことを考え続けてき、「心理的安全性」の本に出会い、私の考えが大きく変わりました

人は不安や怖さ(心理的危険状態)の中では脳が闘争か逃走、思考停止になってしまう。

まずは安心した関係性を作り、安心から現状を見直すことが大事になります。

私は心理的安全性の本を読んでから子どもとの関わりをガラッと変えることができました。

子どもたちにとって力になること、エネルギーや挑戦する勇気が増えることを考えるようになり、子ども達も自ら挑戦したり、わたしに本音でいろいろ語ってくれるようになりました。

心理的安全性の本は下記の2冊がとても参考になりました。

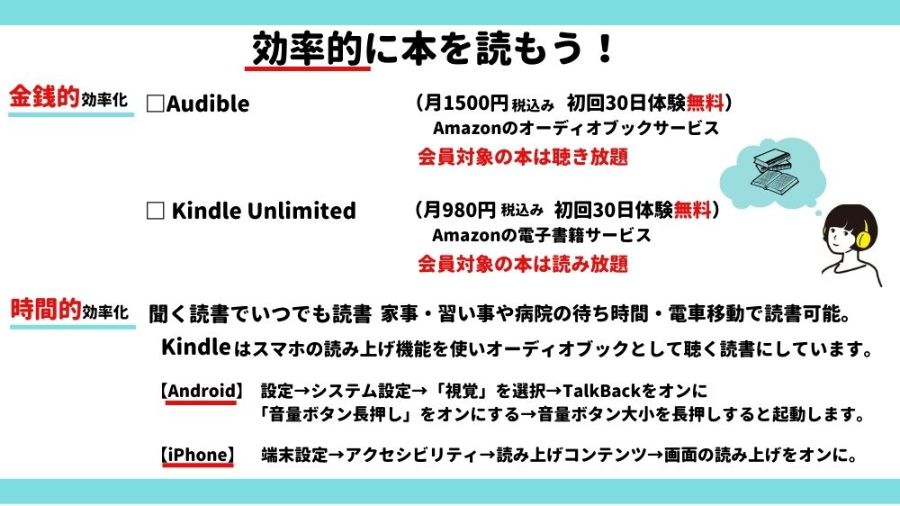

2冊とも現在Amazonのオーディオブック読み放題サービAudible会員対象の本なので会員の方は無料読めます。

Audibleは月額1500円(税込み)ですが、初回体験は30日無料なのでとってもお得です。

(継続されない場合は期間内に解約を忘れずに!)

私は家事、移動、買い物、ウォーキングの時に不登校の関わりの参考になる本を聴く読書できるので継続しています。

『心理的安全性のつくりかた』石井 遼介 (著)

この本はビジネス向けですが、心理的安全性の大切さや心理的安全性をつくるのにどんなことが必要かを理解するのに役立ちました。

子どもの言動で対応に悩んだ時、良い関わりを考える参考になりました。

『誰もが幸せに成長できる 心理的安全性の高め方』松村 亜里 (著)

特にこの本は私がバイブル的に日々読み返している本で、とてもおススメです。

松村さんはお2人のお子さんのお母さんで、ご自身が中卒から高卒認定をとられて、アメリカの大学に行かれ、現在医学博士・臨床心理士・認定ポジティブ心理学プラクティショナーです。

現在 Kindle Unlimited の3カ月無料体験中(2023/7/12まで)で松村さんの他の本 Kindle Unlimited 会員無料対象の本です。

誰もが幸せに成長できる 心理的安全性の高め方

不登校の子どもとの関わりについての言葉がとても心に残っています。

子どもが不登校になったときは、「学校に行かせる」という選択をするだけでなく、その子が好きなものを見つけて、それを学べる時間を十分に取ってあげることです。 好きなことが見つかり、夢中になり、それで目の前の人の幸せに貢献できるようになるのなら、学校へ行くのと同じ目的は、もう果たせているのだと思います。

誰もが幸せに成長できる 心理的安全性の高め方松村亜里著

この本の良かったところは

このような内容で子どもとの関わりでプラスのことを考えることができるようになりました。

そのおかげで

前向きに頑張ろうと思っても不安になることや落ち込むこと、迷うことは何度もあります。

そんな時は癒され、もう一度頑張ろうと思えるのでこの本を読み直すことが多いです。

現在キャンペーン中です。

AmazonPrime会員の方のKindle Unlimited (月980円税込み 初回30日無料体験)→今だけ3か月無料(2023/7/12まで)

通常3か月2,940円が無料なのでとってもお得です。

松村亜里さんの本は他にも Kindle Unlimited 会員無料の本があります。(2023/06/29現在)

是非この機会に読んでみてください。

お母さんの自己肯定感を高める本

子どもの自己効力感を育む本

強みの育て方

それぞれお話していきます。

【自己紹介】

週2~3冊程度の本を読みながら子どもへの関わりを工夫・改善しています。

参考になった本のまとめ記事を書いています。

◆不登校の子どもの理解・良い関わり・親子のメンタルケアの参考になった本と理由記事

「不登校本おすすめ 理解・関わり・メンタルケア本まとめ【随時更新】」

◆またその中の不登校の子ども理解の参考になった本解説記事

「不登校の子どもの気持ち理解と対応の参考になった本まとめ【随時更新】」

Kindle Unlimited とAudibleの会員は無料で読める本(会員対象読み放題の本)も数冊紹介しています。

■Amazonの電子書籍会員サービス Kindle Unlimited (月980円初回体験30日無料 )

■Amazonのオーディオブック会員サービスAudible(月1500円初回体験30日無料 )

(注意無料体験後、継続しない時は無料体験中に退会の手続きを忘れずに)

どちらも聴く読書をしているので、家事や移動、買い物、ウォーキングなどは読書の時間にしています。

本を読むことで専門家の知見を知り、子どもの状況を理解したり、対応のヒントになっています。

1.親子が協力できる関係になること(誤解があったら解く)

なぜ一番に親子が協力できる関係になることと書いたのか?

それは子どもは「親は自分をダメな子だと思っている」など否定的に見られていると誤解していると思ったからです。

わたしの場合、実際に子どもが

◇何か足りないのではないか

◇変わる必要がある

こんな風に思っていたので、誤解というより、今まで思っていたことを改めたことを伝える必要がありました。

他にも子どもが学校に行かなくなってから結構な期間子どもの気持ちに共感できなかった。

味方で居続けられなかった。

などもありました。

子どもから見たら私は

このようなに見えていたと思います。

思い返してみると今まで子どもの気持ちを聞かず、望みを理解せず、私が子どもにとって良いと思ったことを一方的に押し付けてきたと思います。

正しさやみんなも同じことを頑張っているんだという言葉と共にわたしの価値観を押し付けてきました。

その為、子どもが自分を否定する原因になってしまったと感じます。

子ども一人一人感じ方、望み、良いことも違ったのに。

本当は子どもが大切で、幸せになる為にいくらでも手を貸したいと思っている。

でも今までの行動では反対のことが伝わっていたと思います。

そこでこの誤解を解かないといけないと思いました。

何故なら自分の近くで毎日一緒に居る、しかも一番信用して欲しい親から信じられていない、受け入れられていないと感じることはエネルギーを削ぎ、子どもが自分を信じて動き出す妨げになるからです。

私が子ども達に伝えたことは

親の言っていることが本心だと子どもが実感するまで伝え続けることが大事だと思います。

その為に言葉だけでなく、態度や表情でも伝え続けています。

皆さんだったら「自分を大切に思ってくれていると子どもが実感する」為にどんなことを伝えますか?

紙に書き出したり、スマホにメモとして入力するといつも見直しできて、忘れないのでおススメです。

その気持ちを一度書き出してみることをおススメします。

何故ならそこに自分の傷や今までの経験から思い込んでしまったことが隠れていて、ずっと自分を苦しめている場合があるからです。

私は自分が子どもに不満をもった時、イライラした時にその原因や気持ちを書き出してみます。

じっくり深掘りしていくと、自分が親にしてもらえなくて悲しかったことや他人から求められてやらなきゃいけないと思い込んでしまったことがたくさんありました。

書き出して、深掘りすることで自分の本当の気持ちに気づけて楽になっていきました。

それはまた別の記事で取り上げたいと思います。

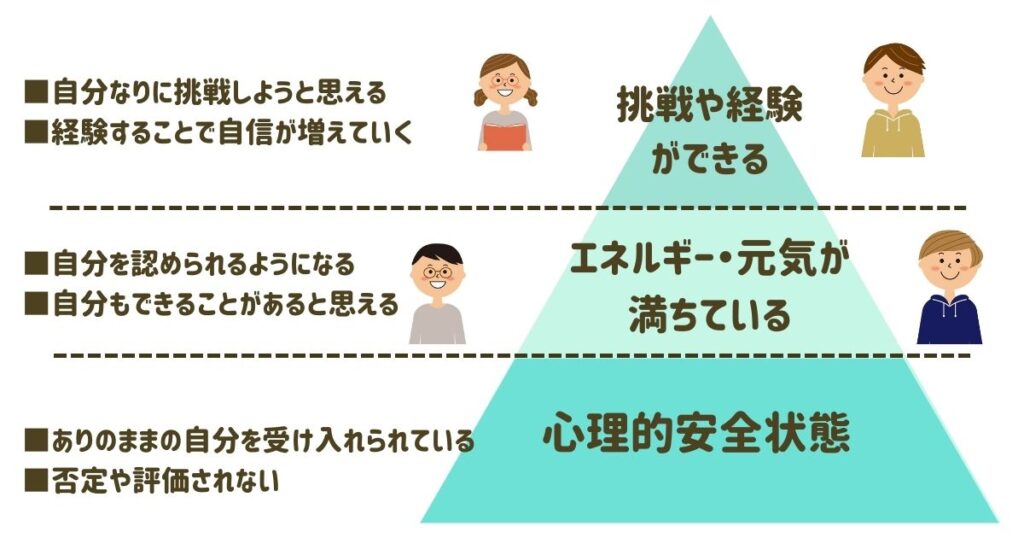

不登校の子どもが元気になるのに必要だと思うことを図にしてみました。

一番下が土台となり、最優先で、下から順に積み上げていく必要があります。

2.子どもが安心して自分と向き合える土台を作る(心理的安全状態)

誤解が解けたら次に子どもが自分と向き合える土台として心理的安全状態を作ります。

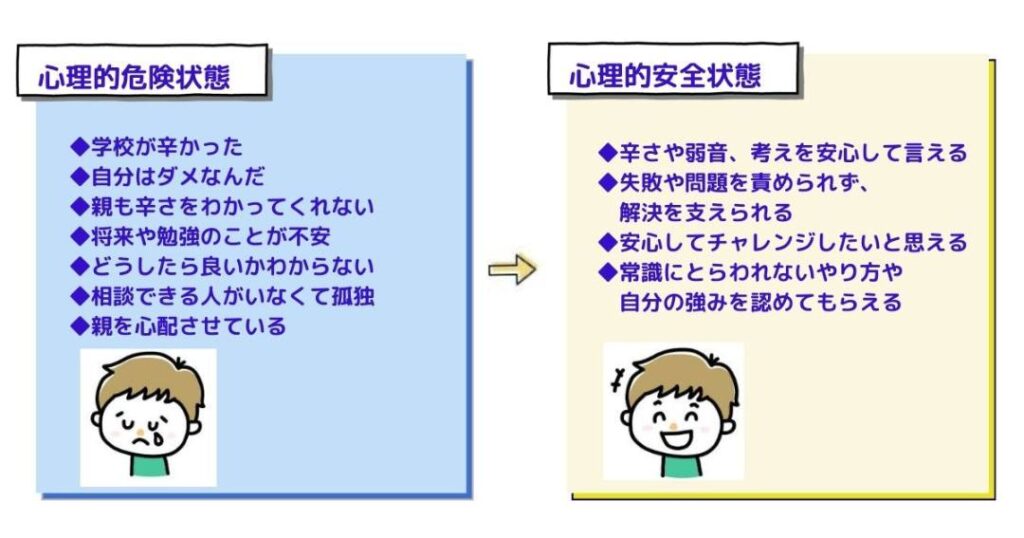

なぜ心理的安全状態が大事かと言うと不登校の子どもは学校に行けない自分を責めていて、周りからも責められていると感じていることが多いからです。

ありのままの自分ではダメなんだと強く思ってしまっている場合が多く、その思いがあることで挑戦することや社会や学校に行くことが怖くなっています。

トラウマの理解と回復、オープンダイアログ(対話による治療)の本を読んでいて、この思い込みを取り除く重要性を痛感しています。

(参考文献

『複雑性PTSDの理解と回復』

『身体はトラウマを記録する――脳・心・体のつながりと回復のための手法』

『感じるオープンダイアローグ: (講談社現代新書)』

またどれだけ強固かも痛感しています。

苦手なことや上手くいかないことがあるあなたで大丈夫。

弱さや不安は誰にでもあって、そのままで大丈夫なんだよと心底わかってもらうことがとっても大事になると思います。

このように子どもが復活していく道が見えてきたり、親がサポートできるヒントを知る為に心理的安全状態がとっても大事になります。

実際子どもが親に本当の悩みや願いを言うのはとても難しいです。

それでも一人で立ち直るのは難しく、一番安心して頼りたい人は親です。

子どもが安心して弱音を言えるようにするには下記のことを実感する必要があります。

このように子どもが嫌な気持ちにならないということが必要です。

その為に心理的安全状態が土台として必要で親は子どもが心理的安全性を感じられるようにサポートし続けることがとても重要です。

ハーバード・ビジネススクール教授エイミー・C・エドモンドソンが提唱した心理学用語「psychological safety」が訳された言葉です。

そしてGoogleが生産性向上のためのプロジェクトを行った研究成果で、チームや組織の生産性向上には心理的安全性が重要であるということが結論付けられ、世間に注目されました。

心理的安全性: 心理的安全性とは、対人関係においてリスクある行動を取ったときの結果に対する個人の認知の仕方、つまり、「無知、無能、ネガティブ、邪魔だと思われる可能性のある行動をしても、このチームなら大丈夫だ」と信じられるかどうかを意味します。

re:Work「効果的なチームとは何か」を知る

不登校の子にとって心理的安全状態と反対の心理的危険状態をまとめてみました。

心理的安全性について詳しくは「不登校原因がわからない時でも積極的に子どもの為にできることは?」という記事に書いています。

心理的危険状態だと脳が「闘争か逃走、思考停止」になってしまう。

将来や現在のことを考えることができなくなってしまいます。

詳しくは不登校原因がわからない時でも積極的に子どもの為にできることは?」を読んでみてください。

『誰もが幸せに成長できる 心理的安全性の高め方』(Audible会員無料の本。2023/2/15現在。)

高卒認定からアメリカの大学に渡り、ポジティブ心理学を学んで、沢山の講座を開いている医学博士の松村亜里さんが心理的安全性を高める方法を具体的に説明されています。

松村さんが知らない土地でワンオペで2人の育児の中、自己嫌悪や辛さを体験したことから親や子どもの心理的安全性の高め方についても沢山説明されています。

その為、実際に子どもの関わり取り入れることが思い浮かびやすかったです。

『心理的安全性のつくりかた 「心理的柔軟性」が困難を乗り越えるチームに変える』

(Audible会員無料の本。2023/2/15現在)

この本では心理的安全性の作り方が詳しく書かれています。

ビジネス書で14万部のベストセラーで数々の賞に輝いています。

心理的安全性をつくるための本質が書かれていて、不登校の息子たちとの日常で自分なりに何をしていくのが良いのかを考えたり、息子たちと意見が衝突する時にまず何を大切にするかを判断するのにとても役立ちました。

Audible(Amazonのオーディオブックサービス)会員無料の本なのでAudibleをまだ体験されてない方は初回体験30日無料で聴くことができます。

またAudibleや Kindle Unlimited が初めての方は30日無料体験があります。

(継続しない場合は無料体験期間中に解約手続きを忘れずにしてください。)

子どもがもう一度チャレンジしようと思うには自分に向き合うことが大事になります。

何故なら自分が怖かったこと、苦手なことを乗り換えなければならないからです。

自分に向き合い、乗り越えることはとても怖くて、簡単ではないです。

だからこそ自分を信頼できるようになったり、親や周りに助けてもらう必要があります。

そこに心理的安全性が不可欠だと考えています。

また再度登校する、新しい挑戦をする時にも心理的安全性が重要になってきます。

など子ども達は恐怖を感じると思います。

次男も再登校した時、ジムに通い始める時にお腹が痛くなり、不安を口にしました。

そういう不安をわかって受け止めてもらえる。

子どもの負担の少ない方法を一緒に考えてくれる。

そう思うことで子どもの挑戦する気持ちの助けになります。

一人だけでは挑戦したいと考えることさえ怖い。

でも親がサポートしてくれたり、上手くいかなくても何度でも挑戦すればいいんだよと言ってくれたらどんなにか心強いでしょう。

3.子どもがポジティブな気持ちになる関わりを増やす

次に大事なのが子どもがポジティブな気持ちになる関りを増やすことだと思います。

意識的に子どもが心地良い、楽しい、嬉しいことで繋がる回数や時間を増やすことです。

ただ不登校の親にとってそれが難しいですよね…。

子どもの様子を見ているとどうしても不安に感じたり、気になる行動が目につきます。

子どもを見ているとどうしてもネガティブなことが目につきやすく、親の気持ちもネガティブになりやすいです。

ネガティブな気持ちは言葉だけでなく、表情や態度に現れます。

そこで楽しいことや心地良いことで繋がる時間を意識的に増やすことが大事だと思っています。

その理由は

という研究結果があるからです。

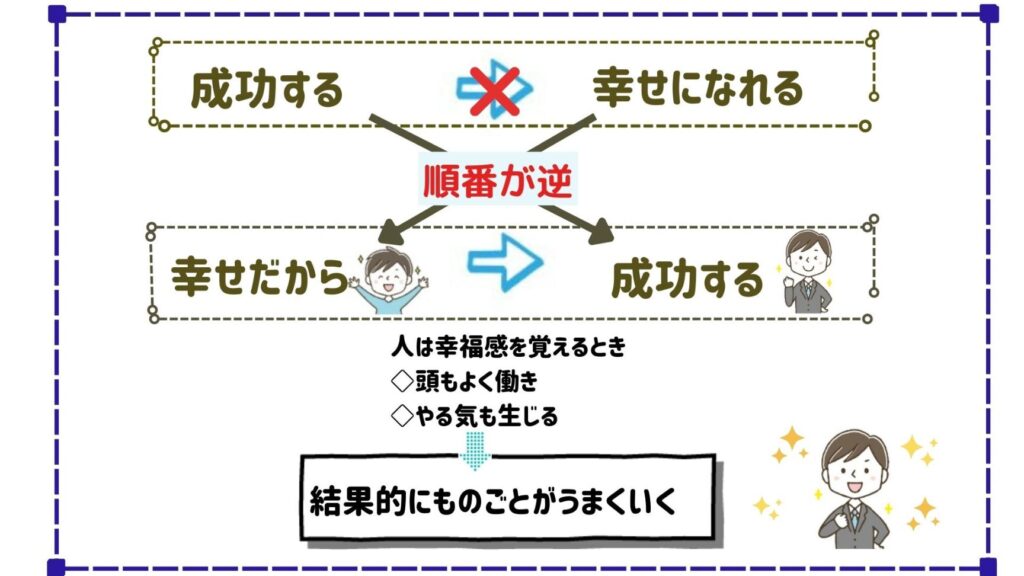

大学人気講師でポジティブ心理学の第一人者のショーンエイカーさんはこのこちを「幸福優位7つの法則 仕事も人生も充実させるハーバード式最新成功理論」という書籍の中でたくさんの研究結果をあげて説明しています。

ハーバード大学人気講師でポジティブ心理学の第一人者のショーンエイカーさん著の

「幸福優位7つの法則 仕事も人生も充実させるハーバード式最新成功理論」はハーバード大学のストレスで苦しみ学業成績も振るわない学生を長年見て、幸せが先だという事に気がついたそうです。

ショーンエイカーさんは幸せを感じている人が良い結果を出すたくさんの研究結果を挙げ、成功したいのなら、まず幸せを感じていることが大事だと説明しています。

幸福は化学的に競争優位性をもたらすのである。ポジティブ感情によって、脳がドーパミンやセロトニンといった化学物質で満たされると、それらは単に気分をよくするだけでなく、脳の学習機能をつかさどる部分の活性を高める。~中略~

また脳神経細胞の連絡が密になり、そのために素早くクリエイティブに考えられるようになる。その結果、複雑な分析や問題解決がうまくでき、新たな方法を見出したり発明したりすることもよくできるようになる。

「幸福優位7つの法則 仕事も人生も充実させるハーバード式最新成功理論」ショーンエイカーさん著

実際に沢山の人に対して行われたいくつもの研究結果が説明されています。

また沢山の調査分析から幸せになる効果的な7つのパターンを見つけました。

調査結果や実際に会社で導入された事例、具体的な行動をあげて説明されています。

子どもとの日常に取り入れられる行動や関りを考えるのにとても役立ちました。

良かったら読んでみてください。

わたしがこの本から取り入れたことが子どもがポジティブな気持ちになる関りを増やすことです。

次にわたしが実際にとりいれていることで今大事にしていることはポジティブな気持ちになる問いかけにすることです。

詳しくお話していきます。

4.わたしがやっている子どもがポジティブな気持ちになる関わり

実際にわたしが子ども達との関りで取り入れていることをお話します。

簡単だったり、単純なものが多いですが、

ポジティブな関わりをとても大事にしています。

お子さんの好きなもの、苦手なもの、お母さんの好みに合うものが大切!

お子さんが「心地良い、嬉しい、楽しい」と感じられるものにすることが大事です。

喜ぶことは何だろう?

好きなことは何だろう?

今興味のあることは何だろう?

どんなことを一緒にやったら笑顔になるだろう?

お子さんが小さかった頃を思うかべたり。

好きなアニメや漫画、ゲームを考えてみるとヒントが見つかるかもしれません。

思い浮かばない時はしばらく好きなもの探しをしてみるのもおススメです!

わたしはよく子どもの観察をしています。

子どもを観察して見つかったらその中でお母さんが自らやりたい、続けたいと思うものを取り入れてみてください。

まとめ:不登校見守るだけでなく積極的にしたいこと

今回は不登校見守るだけでは足りない。それなら何ができるの?

ということでわたしが積極的にしたいことについてお話しました。

子

親だからできることがたくさんあると思っています。

これからも子どもを観察しながら、子どもが心地良い、嬉しい、楽しいというポジティブな気持ちになる関りを探して、続けていきたいと思います。

最後までお読みくださりありがとうございました。

コメント