追記:夏休み宿題をフォローしながら途中で気がついたことを「追記」として最後に書き加えています。夏休みの宿題以外でも子どもの関わりで大事にしたいことだったので、良かったらお読みください。(2022/08/19)

再び追記:(2024/08/26)

今年中学1年生の三男は夏休みの宿題は取り組まないことにしました。本人が何を大切にしたいかを決めました。夏休み明けにあるテストに向けて勉強すると決めて、結果数日教科書を読み、兄たちと教科書の内容を話したり、英単語のスペルと意味を読み上げたり、数学の問題を数問といたところです。

私は彼の願いを聞き、それを思いついた時に、どうしたいの?何が出来そう?と声かけしました。(だいたい1週間おきくらいでした)

この他に三男と学校や勉強、自分について安心して自分を受容できるような問いかけをしながら、在るものを受容していく関わりをしました。

兄たちとの関わりの中でも、本当に子どもによって価値が在るもの、必要としているものが違うなと思います。

子どもが強く願っているものを叶えられるサポートが出来たらいいなと感じています。

その子によって

勉強

人間関係

運動

製作

など体験したいことが在る。

必要なもの、価値が在るものが違うので、それに気づいて、そのために今できる事を模索していくことが大事だと思います。

誰かにとって良かったことややり方や内容ではなくて、今のその子に合ったことを体験できますようにと願っています。

それにはお母さんがケアされたり、聞いてもらったり、自分で自分のいろいろな感情や願いを受容することが大切だと思います。

無理をされず、サポートしてもらったり、しっかり休養したり、自分で在っていいと受容できますように🍀

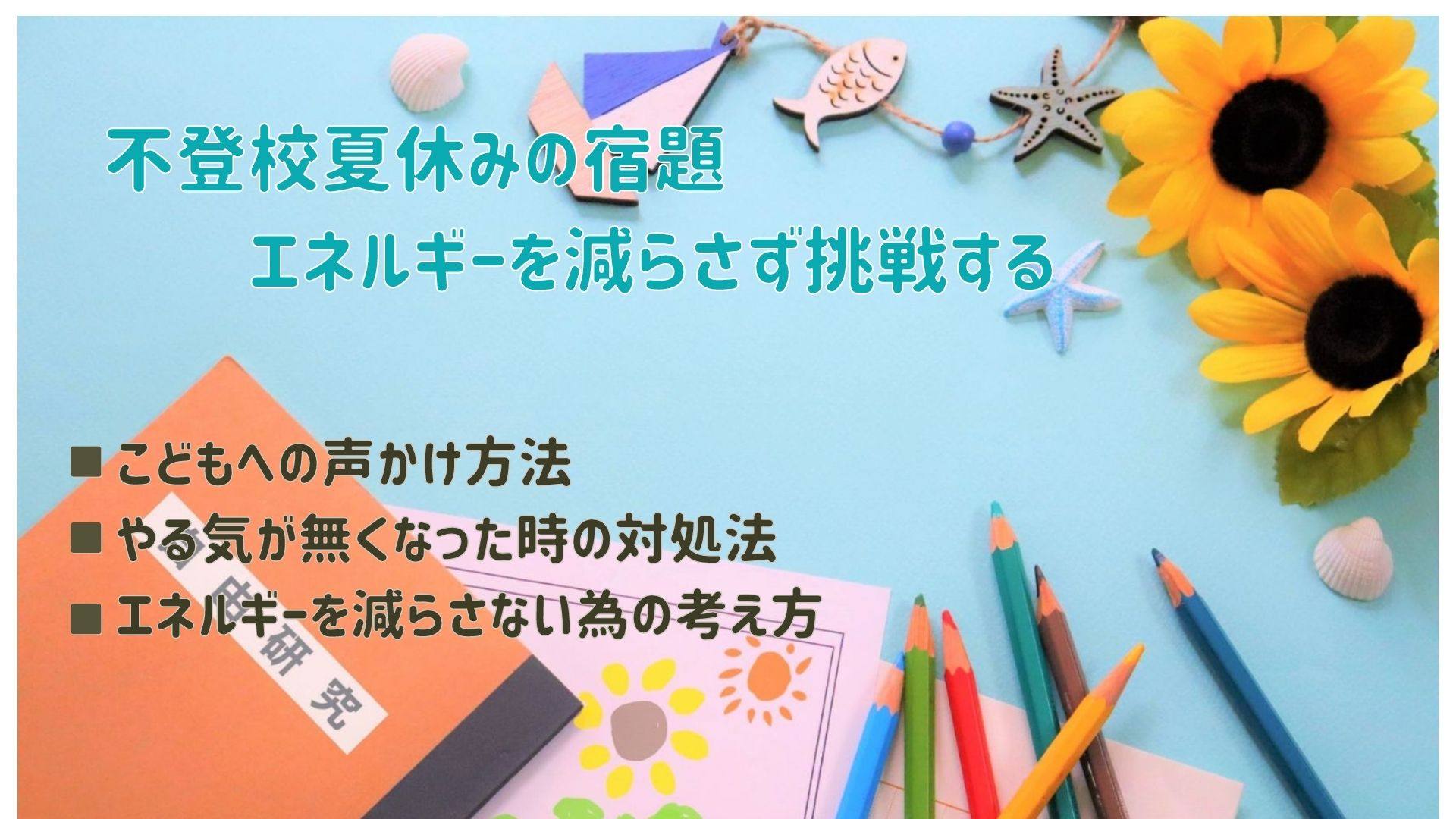

不登校の子どもや五月雨登校の子どもの夏休みの宿題をどうするか?

五月雨登校の三男のことを、長男、次男のことを振り返りながら考えてみました。

私の結論は

どちらか決めずに三男が宿題と向き合うことやその時間を大切にする

それと同時に

三男のエネルギーを絶対減らさない

この2つを大切にしようと思いました。

そしてなにより「エネルギーを絶対減らさない」を最優先にする。

その上で三男が夏休みの宿題に取り組む経験を最大限させてあげられるようなサポートをしようと思いました。

それぞれ簡単に理由をお話します。

宿題と向き合うことやその時間を大切にする

上二人の時に最初から無理だと私が決めてつけて、宿題を通して自分と向き合うチャンスを逃してしまったと感じています。

三男には今の彼に合った経験をさせてあげたい。

じっくり丁寧にサポートしたいと思いました

エネルギーを絶対減らさない

不登校や五月雨登校のこどもにとって夏休みは

せっかくのチャンスを最大限活かしたい。

反対にこのチャンスを潰さないようにエネルギーを減らす関わりをしない。

これを一番大事にいたいと思いました。

何故なら前向きに考えたり、何かに挑戦するにはエネルギーが必要だからです。

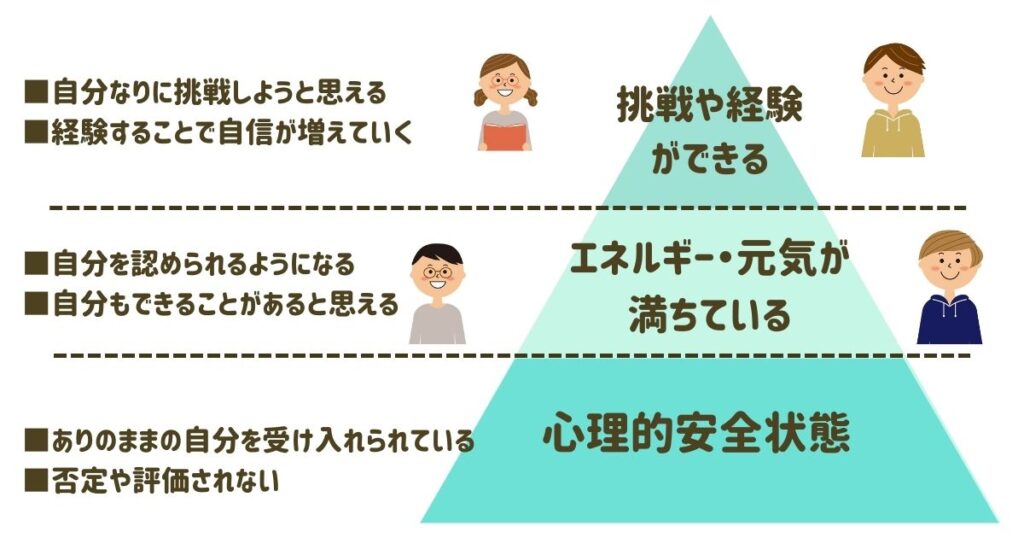

図解してみました。

まず下段の心理的安全状態が土台となると考えています。

私は不登校の子どもだけでなく、子どもと関わる人、本当は全ての人に下記の2冊を読んで欲しいなと思っています。

こどものスモールトラウマのためにできること: 内面で何が起きているのか スッダ クドゥバ(著)

子どもの日常のふとした関わりで子どもが感じる恐怖がその後に生き方や人間関係に影響を与えます。

言動だけを評価し、否定や強制することは「自分に対するネガティブな信念になってしまう可能性も高い」

この本では脳の仕組みから子どもが自分に対するネガティブな思い込みを持たずに、自分の状態を理解し、自己受容し、主体的に自分のことに向き合い、自己選択していくために大人が理解する必要があることや関わり方を問い直して、試行錯誤していくヒントがたくさん書かれています。

スッダさんは「子どもと安心したつながりを作ることがまず最優先で、子どもに敬意を示す関わりが重要」だと書かれています。

何故なら、脳や神経、身体が脅威や警戒モードでは自分や相手、状況を理解することも、そこから何ができるのかを考えることもできないからです。

自己否定、劣等感、恥、罪悪感のような痛みや怖れを感じることでいっぱいになってしまう。

まず受容され、安心することで脳、神経、身体が落ち着いていき、そこからやっと思考脳が最大限発揮される。

たくさんの子どものとのセラピーの事例を載せて、解説されていて、とても重要なことが書かれています。

この本を読むとこれまでの子ども(人)への関わりがどれだけ暴力的で、危険なのかを痛感します。

否定や強制で脅すことは、恐怖からその場望む行動が起きたとしても、深い理解にはならないと感じます。

また怖れや痛みは脳、神経、身体を支配し、その後似たような場面でも怖れや痛みに支配されるようになる可能性が高い。

威圧的な人や否定や強制された時に被害を受けやすい。

それは長期的な影響が在り、神経過敏や過緊張、繊細などにつながったり、そのせいで心身の健康を害す可能性もある。

この本を読んでいると自分のこれまでを振り返り、思い当たることがたくさん在ります。

大人が過去の痛みに気づき、癒すことにもつながり、自分を大切にすることや自分の価値観で生きることを思い出すことにもつながる。

子どもとの関わり方だけでなく、自分を問い直し、自分を大切にするためにとても意味深い本です。

私にとっては自分の生き方を変えた本で在り、自分の価値観で選択する生き方にシフトさせてくれた本で、何度も読み返しています。

こどものスモールトラウマのためにできること: 内面で何が起きているのか

その安心を作る為に下記の本がとても参考になります。

誰もが幸せに成長できる 心理的安全性の高め方松村 亜里 (著)

心理的安全性は挑戦する勇気を育てる土台となります。

安心した人間関係を作っていく練習にもなると感じ、何度も読んで子どもとの関わりで取り入れています。

この本は現在Kindle Unlimited Audible会員対象無料の本です。

詳細は『不登校「理解できない」→気持ち理解と関わりや声かけの参考になった本まとめ【随時更新】』や『不登校本おすすめ(①理解②自信や挑戦する勇気が増える関り③メンタルケア)【随時更新】』に書いています。

良かったらお読みください。

心理的安全性を子どもが感じられていから、少しずつ中段のように自分を信じてみようと思えてきます。

そして最後に冗談のように挑戦ができるようになり、その経験から自信が増えていきます。

その為に以下のことを注意してみていこうと思っています。

この2つを注意してみていこうと思います。

また不登校の子どもがエネルギーを減らさない為には良い親子関係がとても大事だと思っています。

何故なら学校に行っていないという事で自分を責めてしまいやすく、元々エネルギーが減ってしまいやすいからです。

親が子どもを励まし、パワーや元気をあげられる存在でいられることが大事だと思います。

今の夏休みの宿題は親子関係を悪くしているという調査結果が出ています。

下記記事は株式会社キッズラインが「夏休みの宿題」に関する調査を実施した結果です。

『親子関係に悪影響」56%。夏休みの”宿題クライシス”に関する意識調査」』

「子供の宿題を見ていると親子けんかになる」が30.1%、「上手く勉強が教えられずイライラしてしまう」が25.7%と、宿題を通して親子関係が悪化するという回答が半数以上あることが明らかとなりました。

『親子関係に悪影響」56%。夏休みの”宿題クライシス”に関する意識調査」』 株式会社キッズライン

このように今の夏休みの宿題は親子の関係が悪くなると感じている親が多いです。

せっかくの夏休み。

不登校の子ども達がエネルギーためるチャンスを潰してしまわない。

その為に親子関係を悪化させるようであれば、宿題を調整する必要があると思います。

もし子どもがエネルギーがなくなるようであれば

宿題をやらない選択をするつもりです。

その理由や大切にしたいこと。

わたしなりの判断基準をお話していきます。

皆さんのお子さんの状態から夏休みの宿題をどうするかを考えるヒントになる質問も書いていこうと思うので、良かったら考えてみてください。

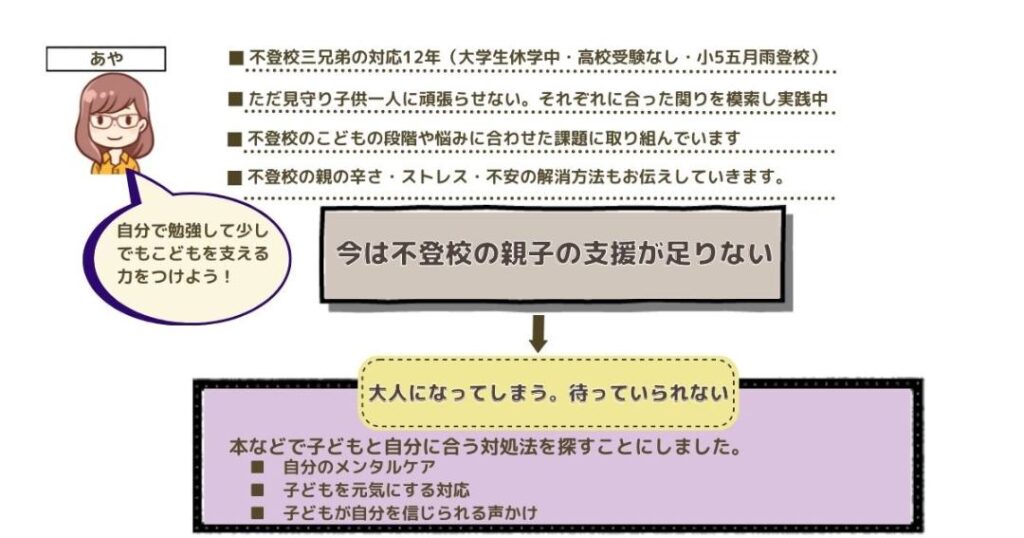

【自己紹介】

週2~3冊程度の本を読みながら子どもへの関わりを工夫・改善しています。

Amazonの電子書籍サービスKindle Unlimited(スマホの読み上げ機能を使って聴く読書にしています。)とAmazonのオーディオブックAudibleで関連書籍を家事の合間も聴きながら勉強しています。

私が不登校の息子たちを理解し、良い関りをする為に役に立った本を記事にまとめています。

読書から自分の子育てや不登校の息子たちの関わり方で信じてきたことや思い込みが間違っていたこと、不登校の子どもの今の状態を理解できていなかったことに気づきました。

我慢して頑張ることを無理やり押し付けても傷を増やし、子どもの無力感を増やしてしまうだけです。

また自分なりの判断基準ができたことで迷うことが減って楽になりました。

不登校の子どもの今の状態を理解し、少しでも力になる関りをしていくために参考になると思います。

不登校本おすすめ役立っている本まとめ(理解・関わり・メンタルケア)【随時更新】

1.不登校の子どもの夏休みの宿題は子どもが自分と向き合うチャンス

不登校の子どもの夏休みの宿題どうしようかを考えた時に一番に思ったこと。

それは長男と次男が不登校の時の後悔です。

普段勉強していないから夏休みの宿題はしないだろうと私が勝手に決めつけてしまいました。

実際に軽く声をかけただけでやらないのを見て、挑戦することを諦めてしまったのです。

このように子どもの願いや考えをじっくり聞いてあげなかったこと。

向き合う経験をさせてあげられなかったこと。

彼らが挑戦するチャンスを奪ってしまったのではないかととても後悔しています。

何故なら向き合うことで、

このような力を身に着けられるからです。

これは不登校や五月雨登校で学校での経験が減っている子どもにとっても経験するチャンスです。

このチャンスを良い経験にできるようにサポートしようと決めました

またここからわたしが夏休みの宿題を通して子どもに何をゲットして欲しいかが見えてきました。

それは宿題を終わらせることや勉強をすることや学力をつけることではありませんでした。

このことからわたしは今回の夏休みの宿題は三男の気持ちを聴き、

やりたいことを叶えるにはどうしたら良いかを話し合っていこうと決めました。

その過程にこそ学びや成長があると考えました。

そこで私なりに決めたこと

- 宿題のスケジュール、取り組む時間、取り組むものは子どもが決める

- 「どうしたい、どう取り組む、手伝いや確認が必要か」問いかけて、考えてもらう

- 上手くいかない、できないことで叱らない。どうしたいかを再度聴く

こんな風に進めようと思いました。

その際わたしが気をつけようと思ったことが2つあります。

①子どもが安心して自分の意思で決められる関りをすること。

その為に以下のことを子どもが感じない関わりにしようと決めました。

子どもが自分で考え、挑戦する邪魔をしないように注意しようと思いました。

②結果を全て子どもに委ねることで。

二つ目は結果を全て子どもに委ねることです。

今回子どもが夏休みの宿題を終わらせることにこだわっていません。

先ほどもお話したように子どもが夏休みの宿題に向き合って自分に合ったやり方に挑戦することを大切にしたいと思っているからです。

それには今の子どもに合った挑戦と子どもが決断することが大事。

結果的に宿題が終わらなくても、そこから学ぶことを大切にすると決めました。

2.不登校の子どもが夏休みエネルギーを貯めることを大切にしたい

不登校や五月雨登校の子どもは学校がある間ずっと罪悪感を感じたり、自分を責めてしまう子も多いのではないでしょうか。

三男は学校がある日は毎朝登校できるのか、できないのか布団のなかでしばらく考え込みます。

そこで登校できない自分を責めてしまう気持ちを持っていました。

今は休んでいる自分を責める気持ちが減ってきた

と話してくれるようになりました。

それでも友達と会えないこと、授業を受けていないことで取り残されている気持ちになります。

みんながそうだとは限りませんが言葉にしなくても心の奥底ではそう感じている子も多いのではないでしょうか。

このように学校がある間はお家で好きなことをやっていても傷ついたり、落ち込むことはあると思います。

それから解放される夏休みはしっかり心を休め、エネルギーをためるチャンスです。

夏休みの宿題は心を休め、エネルギーをためる邪魔をしてしまう恐れがあります。

子どもの今のエネルギーレベルや宿題の内容によっても違いがあると思います。

これは一人一人の様子をしっかり見て判断するほうが良いと思います。

わたしも三男と夏休みの宿題の相談をしたり、進める時に注意深く様子をみようと思っています。

今回はこんな様子が見られたら躊躇なくやめようと思っています。

何を基準に判断すればいいでしょうか?

わたしなりにチェックリストを作ってみました。

これらの行動が出る場合、子どもに負担がかかっている証拠です。

何度も書きますが、

不登校・五月雨登校の子どもにとって長期休みは元気になるチャンスです。

一番大切なことなので、経験させたいや学力を上げたいという気持ちに引きずられないように気をつけたいと思います。

それでは子どもが夏休みの宿題に前向きに取り組めなかったら

宿題をやることを諦めるしかないのでしょうか?

わたしは一時的にやめるけれど、一度で諦めなくていいと思っています。

次に詳しくお話します。

3.親子で気持ちを切り替えて新たな気持ちでまたトライする

数日宿題から気持ちを離し、親子が落ち着いた時に改めて子どもに聴いてみるといいと思います。

わたしは五月雨登校の三男がお休みした日の勉強をそんな風に何度も立て直しています。

三男はお休みする日が多くなっているのですが、学校の勉強をほとんどできない日も何度もありました。

そんな時にわたしがやっていて、立て直しできている方法があります。

どんな風にしているかと言うと

小3で登校できなくなった時、小4の秋から再度五月雨登校になってきた時から少しずつトライアンドエラーを繰り返し、改善してきて、今はこの方法で落ち着いています。

その時に注意していることは

ガミガミ怒ったり、頑張れない子どもを責めると子どもは自信を無くし、勉強に向き合うこと自体から逃げてしまうと思っています。

なので勉強に関わることはなるべく嫌な感情を持たせないことを最優先にしています。

また理想形を押し付けないようにしています。

例えば

わたしから見たら

音楽かけてたら記憶の定着率が悪い

姿勢よく勉強した方が脳にとっても良い

もっと綺麗に書けるのに

もう少し深くまで調べたらや長く書いたら

こういうわたしが納得する形でないことを受け入れるようにしました

何故なら勉強のことを親子で話すことが嫌になってしまうことを避けたいからです。

そうしたら今後工夫もできないし、勉強しなくなってしまう可能性が高いからです。

また、子どもも学び、成長しています。

ふと気づいたら自分で工夫したり、修正していくところを何度も見てきました。

それは勉強を続けるから出てきたところです。

そしてこういう自分で気づいた事は強いです。

人に言われたことの何倍も力になります。

気づきや成長があるのは、前向きに取り組んでいるからです。

また前章の段階で諦めてしまったり、宿題をしない子どもを責めてしまってはここにたどり着けません。

以上の理由からも

夏休みの宿題のやり方を無理やり押し付けたり、できないことで責めずに今の子どもに合ったレベルで夏休みの宿題に向き合えるようにサポートしたい。

それが一番子どもが成長する形だと思っています。

そうは言ってもずっとゲームばかりだったり、片付けややらなければいけないこともいい加減だったりするとストレスがたまりますよね。

そういう時は親の気持ちを最優先にして、楽になることがとっても大事です。

いくつか記事を書いているので、良かったら参考にしてみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

夏休みの宿題の関わりで気づいたことがあります。

それは

どんなことでも子どもの気持ちを一旦受け止める。

そこから子どもがポジティブになる関りができる

例えば今日予定していた漢字の宿題を一向にやらない時

怒るという対応ではなくて、考えさせるという対応ができるということです。

我が家の場合どんな風だったかというと

今日の漢字はいつやる?

わかってるよ!

やろうと思ってたよ!

とか

漢字嫌い!

面倒くさいんだもん。

と反発するかやる気がないかどちらかでした。

そこで

やろうと思ってたんだね。

苦手なんだね。

とまず子どもの気持ちを受け止めます。

そこから

大丈夫だよ。怒ってないよ。

と子どもの不安や責められるという気持ちを安心安全にします。

心理的安全性は脳が「闘争か逃走」モードにならず、良い方法を考えていくには絶対に必要な状態です。

心理的安全性については下記に記事で説明しています。

それから

どんな方法だったら楽しく取り組めそう?

例えば15分だけやろうと決めてみる?

など子どもがやろうかなと思う方法がないか一緒に考えます。

三男の場合、以前の「【不登校小学生の勉強】親子で工夫や改善した結果わかったこと」という記事で書きましたが、「好きな曲をかけながら苦手な漢字の書き取りをする」というやり方を本人が工夫しました。

夏休みの宿題の漢字もその方法で自ら終わらせました。

また時間を区切る方法はこれも脳の研究でわかったことで色んな本に書かれているのですが、

やり始めることでやる気が出る

この方法を利用すると短い時間を提示するとやってみようと思えます。

そしてやってみるとやる気が出てきてもう少し続けられる可能性が出てきます。

三男の場合は結構そのまま続けられることが多いです。

実際に15分だけだったとしてもやらないよりいいです。

何よりできたということを褒めることができます。

ココがとっても大事です。

この関わりのなかで結果的にポジティブに終わることが何よりやりたいことです。

できたね!

頑張ったね!

工夫したね!

と承認で終わることで子どもは自分はできたという経験をします。

この「できた経験」がとっても大事です。

もし少しもできなくても、どうしようか考えたことも承認できます。

その子のエネルギーのレベルによってすぐには考えることもできないかもしれませんが、その時はまだ良いタイミングじゃないということです。

また今度考えてみようかと言ってスッと終わらせます。

我が家も三男の気が乗らない日は何回かありました。

でもそのことで責めたり、ネガティブな気持ちになるような関りをしなければ気分が乗る日はできるようになります。

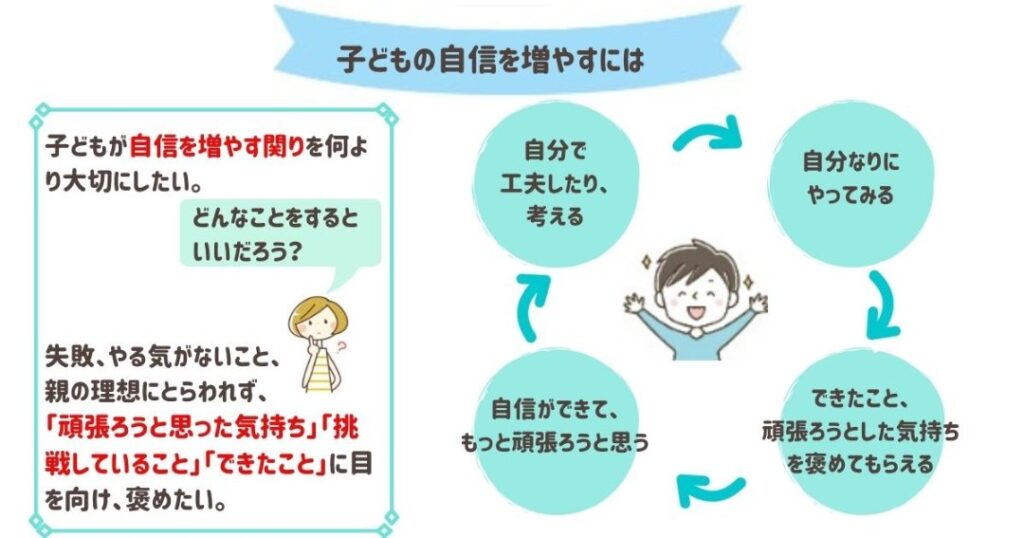

不登校の子どもは学校に行けない、勉強ができないという「できない経験」をしてどんどん自信を失くしています。

だからこそ日常の小さなことでも「できた経験」をたくさん積み上げて自信を増やしていきたいのです。

だからできない時は子どもに自分はできないんだと思わせる経験にしないように気をつけています。

マイナスの感情はエネルギーを減らすだけで、何も良いことないと感じています。

今年の夏休みの宿題の関わりを通してこの例のように色々な場面で工夫や少しだけやってみるなどで「できた経験」を増やしたいと思いました。

「できた経験」を増やし、「できない経験」を強化しないことでポジティブな関わりをすることを大事にしたい

今回このことに気づけて良かったです。

今後の関りでもポジティブな体験にするという視点を忘れずにいたいなと思いました。

追記も最後までお読みくださり、ありがとうございます。

コメント