不登校の子が中学や高校に進学するタイミングで再登校する時、子どもだけでなく親もとても緊張しますよね。

新しい学校で心機一転、元気に登校が続きますようにと入学式前から祈るような気持ちだと思います。

私も中学に1日も通わなかった長男が通信制高校に進学を決めた時からずっと祈っていました。

でも「通い続けられるだろうか。」という不安は消えませんでした。

また今振り返り、登校初日に布団の中で震えて泣いていた長男にもっとできることがあったと感じています。

私の声かけや関りで、登校を続ける勇気だけでなく、この先また不安を感じた時に助けになることを教え、経験させてあげられたと思っています。

では

そんな時に何が親子の支えになるのでしょう?

沢山の本を読む中で、子どもと親の助けになる脳の仕組みやサポート方法について知りました。

- 子どもが勇気をもって挑戦する

- 親が安心して子どもを支える

その為に必要なことについて書いていきます。

次男や三男の不登校、長男が大学で再度登校できなくなったことで不登校の子どもが困っていることや親がサポートできることを探して、沢山の分野の本を読んできました。

その中でどんな場面でも

子どもも親も心理的に安心安全を感じること

これが何より大事だと知りました。

脳は危険と感じると闘争か逃走、または思考停止になると脳科学でわかってきました。

人は安心安全を感じていない時に思考ではなく神経から反応します。

そうなると落ち着いて自分にとって大事なことを考え、行動することが難しくなってしまいます。

トラウマやセラピーの本を読んできて、危険や混乱状態と感じると自分を守ることに神経を使ってしまうようです。

そこで

必要なのが安心したつながりです。

脳が危険だと感じている状態から落ち着くには人との安心したつながりが必要だとわかってきたからです。

ですが今の社会では我慢や努力を求めます。

私も子どもの頃から我慢や努力が大切だと教わってきて、我慢や努力で解決するものだと思っていました

それができないと自分が能力がない、努力が足りないと思って、責めてきました。

でもそれは間違っていたことを知りました。

不安の中、我慢や努力だけで解決しても安心して、自分にとって良い学びにはなりません。

それではどうしたら良いのでしょう?

まず子どもが親からどんな自分でも

と感じることが大事です。

反対に

そのせいで子どもの力を最大限、登校することや楽しく学校生活を送ることに使えなくなってしまいます。

子どもにただ登校を続けて欲しいのではない。

学校で子どもに楽しく元気に過ごして欲しい。

それには安心した関わりがとても大事です。

久しぶりの登校。

不登校になるほど怖かったこと、傷ついたことがあった学校。

同じ学校ではなくても子どもが不安を感じるのは当然のことです。

また日常のリズム、新しい人間関係、勉強など不登校の子どもが新しい環境に慣れるにはたくさんのハードルがあります。

それを越えていくには一人で頑張ることは難しいと思います。

またその子のエネルギー量に合わせた挑戦の量にすることが継続して登校する為に必要なことです。

では

どんな関わり方や考え方をするといいのでしょうか?

本から学んだことで、自分が子どもとの関わりで取り入れて良かったことから必要だと思うことを書きました。

今回のお話しの土台となった本は

スッダ クドゥバさん

摂食障害、線維筋痛症、強迫性障害、境界性パーソナリティ障害、過敏性腸症候群を含む、様々な精神的問題に対処しているマレーシア国認定カウンセラー。

国際プレイセラピー協会(本部英国)の認定プレイセラピスト。プレイセラピー&クリエイティブアートセラピーの認定上級スーパーバイザーでもある方です。

(Amazon 著者紹介参考)

松村亜里さん

医学博士・臨床心理士・認定ポジティブ心理学プラクティショナー。

母子家庭で育ち中卒で大検をとり、朝晩働いて貯金をしてニューヨーク市立大学入学した方でこの本ではご自身の経験や母としての視点から子どもとの良い関わりについて語られています。

(Amazon 著者紹介参考)

こどものスモールトラウマのためにできること: 内面で何が起きているのか

困ったこと、怖かったことがあった時に子どもは周りに受け入れられていない、拒絶されていると感じると更に混乱状態になる。

その後外側にあらわす行動と内側にあらわす行動のどちらかになる場合が多い。

この本ではアクトアウト・アクトインとして書かれています。

- アクトアウト→大声を出す、大げさな身ぶりと共に表現する

- アクトイン→内面に保つ。外からは口をすぼめる、拳を握りしめるなどの行動に一端を見られるかもしれない

本ではこのように書かれています。

わたしは癇癪や暴言、暴れるなどが外側に表現されたもの、不貞腐れる、無視する、ひきこもるなどが内側に表現されたものなのかなと感じました。

その時に安心したつながりを作ることが必要。

これは大人にも当てはまり、夫婦や両親、友達、仕事仲間などあらゆる人間関係で知っていると役に立つと思いました。

意見が衝突する際にも知っておくことで、まずつながりを確認して、お互いの願いを認めながらできることを模索することができると思いました。

また子どもの頃、困った場面で受け入れてもらい、安心するという経験ができなかったこと。

それが傷として残っていて、今の人間関係を難しくしていることが沢山あるなと感じました。

一番参考になったのは子どもとの関わりの中で親が混乱状態になりやすい場面がたくさんあると知ったことです

子どもの反応、周りの反応で混乱状態に陥り、誰にも理解してもらえない、助けてもらえないという場面がたくさんあります。

そこに気づけて、対処法を見つけられたことで感情を爆発させて後悔したり、自分を責め過ぎることがすごく減りました。

安心して、考えられるようにもなり、とても心が楽になりました。

沢山の事例で子どもの内面で起きていることや気持ちを知ることでき、良い関わり方、良くない関わり方を知ることができました。

そこから子どもとの関わりが大きく変わりました。

もう6回も読んでいて、迷ったら読み直していきたい本です。

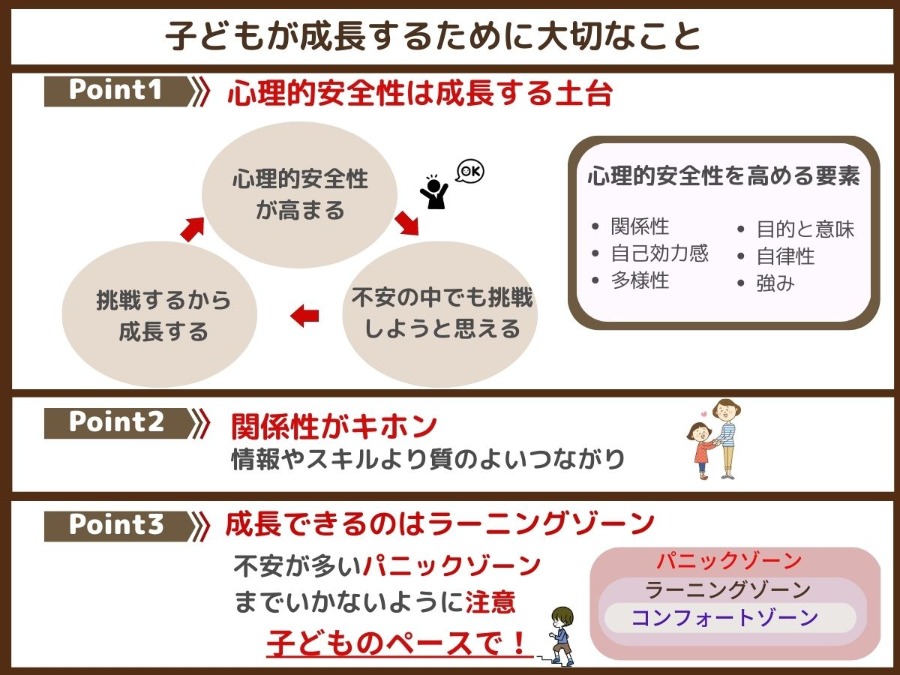

誰もが幸せに成長できる 心理的安全性の高め方

この本では混乱状態から安心した状態にする為に必要なことがたくさん書かれています。

Googleも取り入れている心理的安全性。

心理的安全性を高めるために必要な6つの要素について書かれています。

息子たちと話しをする時、関わる時に取り入れられることを考えることができて、何を大事にするかがぶれなくなりました。

我が家の場合、周りと比較せず、「安心の中で、自信や挑戦する勇気が増える関り」を大事にしています。

不安になった時にも落ち着き、大事なことから考え直すことができるようになったのもこの本のおかげです。

こちらももう何度読み返しているかわかりません。

悩んだり、不安になった時に読む本です。

Audible(月額1500円税込み)会員の方は現在無料で読めます。初回体験、30日無料なので体験されていない方は是非体験していみてください。

1.子どもの混乱状態を理解する

「不安や恐怖を感じる時、人は混乱状態、心理的に危険な状態になって、思考脳がストップしてしまう」

私はこれがわかっていませんでした。

「登校して欲しい」「登校できるか不安」という自分の気持ちばかり気になっていました。

息子が酷い混乱状態にいて、息子自身ではなく、人間としての生存本能に動かされていることを理解していませんでした。

私は脳の仕組みを知って、子どもの中で何が起きているのかを理解しました。

スッダ・クドゥバ さんの『こどものスモールトラウマのためにできること: 内面で何が起きているのか』でも説明されていますが、脳は3層構造と捉えられています。

私なりに理解したこと

脳は生存する為に危険を感じるとまず爬虫類脳が反応します。

そして情動脳がつながりがないと感じると瞬時に闘争か逃走反応を起こします。

思考脳がストップしてしまいます。

危険だと感知すると冷静に自分にとって大事なことをしようと考えたり、将来のために何ができるのかを考えたり、工夫できることを考えることができなくなってしまいます。

そして闘争か逃走反応になってしまいます。

不登校の子どもは学校に対して何かしらの危険を感じて、学校に行かなくなっていると思います。

学校の何かに恐怖を感じてきた子どもが高校から頑張ろうと思っていても、心理的に危険と感じてしまうのは当然のことだと思います。

また松村亜里さんは『誰もが幸せに成長できる 心理的安全性の高め方』の中で以下のように書いています。

不安や怖さについて言えば、人は「これは私にとって、とても大切なことだ」と思うときほど、また、それをなす力があるときほど高まります。

『誰もが幸せに成長できる 心理的安全性の高め方』松村亜里著

このことを理解したことで、大切だと思うからこそ不安だと思う子どもの気持ちを実感しました。

お子さんにとって高校からの進学が重要であればあるほど不安が高くなってしまう。

そして登校が全くできないと思っていたら元々挑戦しようとは思わない。

自分でもできると思っているから挑戦しようと思った。

だからこそ怖いということです。

そして松村さんは

不安を感じても、大事なことならば、とにかく逃げないことです。~中略~心理的安全性があると、怖くても挑戦できる。そして「怖い」と感じるほど、大事なことなら、わたし達にとっては幸せのために心理的安全性をたかめることが大切なのです。

『誰もが幸せに成長できる 心理的安全性の高め方』松村亜里著

と書かれています

それでは子どもが不安を感じている時どんな手助けができるでしょう?

わたしにどんなサポートができるだろう?

子どもを助ける方法 つながりを感じる関りを増やす

先に書いたように混乱状態のままでは思考脳がストップしています。

思考脳がストップしていては

では

子どもの混乱状態を安心に変えるにはどうしたらいいでしょう?

①子どもの混乱状態を安心に変えるために親が心から寄り添う

スッダ・クドゥバ さんは『こどものスモールトラウマのためにできること: 内面で何が起きているのか』の中で子どもの混乱状態を落ち着かせるには「つながりがすべてに優先する」と書かれています。

スッダさんは

親は子どもの脳が落ち着くように、手助けする必要があります

子どもの話しを敬意を持って聴くことで、子どもが受け入れられたと感じることが大事です

と書かれています。

子どもが受け入れられていると実感していることがとても重要

ではどうしたら子どもが受け入れられていると感じるでしょう?

そこで必要なのが心理的安全性だと考えています。

松村さんが『誰もが幸せに成長できる 心理的安全性の高め方』の中で幸せになるために挑戦する時、前に進む時に心理的安全性をたかめることが大切なのですと書かれています。

どんな感情を表現しても大丈夫。

親は自分のことを理解してくれて、味方でいてくれるという安心感が大事です。

私は心理的安全性の本をいくつか読んで、人が安心して、自分らしさのままで考え、行動する時が一番自分の能力を発揮できるんだと理解しました

心理的安全性を大事にすることがGoogleをはじめ、多くの企業やコミュニティで拡がっていることはとても納得できました。

『誰もが幸せに成長できる 心理的安全性の高め方』の中では心理的安全性を高める為に必要な6つの要素について説明されています。

本の中で成長するために大切なことについて私なりに学んだことを図解しました。

特に不登校の子どもは今までの経験から怖さや不安が多くなっていると思います。

そこで不登校の子どもたちには更に心理的安全性が大事になると思います。

「心理的安全性を高めて、子どもの自信と挑戦する勇気を増やすこと」を息子たちの関わりや声かけの軸にするようになって、判断に迷うことが減りました。

それまで子どもの関わりや声かけに迷って、どうしたらいいのかわからず、感情が爆発してしまうことも多かったんです。

でも最近はそんな自分に

混乱しちゃうんだよね。

まず安心してから考えよう。

こんな声をかけて、一呼吸おけるようになりました。

また恐る恐る選んでいたことが安心して判断できるようになり、心が軽くなりました。

それでは

実際にどんな関わり方が子どもを安心させるでしょう?

と伝えることだと思います。

自分が不安に思うことは当然で、助けてもらえばいいんだとわかるととても安心すると思います

。

親が味方だと実感すると子どもは安心して、停止していた思考脳が動き出すと思います。

子どもが抱える不安を考えてみました。

こんな気持ちになって当たり前だと親が認識し、久しぶりの登校だから不安はあるよね。

それは人間当然感じることだよと思っていると子どもが安心する関わりや声かけができると思います。

これは今後生きていく時にもとても大切な考え方です。

私はこの大切な考え方を知りませんでした。わかっていませんでした。

反対に

- 不安に感じても我慢して頑張ること

- 一人で頑張ること

これが大事だと思っていました。

他の記事に何度も書きましたが、不登校の時も、通信制高校に入学する時も長男の不安や混乱を理解せず、彼の弱さと考えていました。

長男の不安を理解し、

怖い気持ちに寄り添い、

助けたいと思う気持ちが足りていませんでした。

彼は小さな頃からずっと一人で戦ってきたんだなと思い、本を読みながらとても辛かったです。

長男が再度大学で動けなくなったのもそのせいだと思います。

後悔は尽きません。

でも今はあの時自分も不安と混乱の中に居たのだと思います。

このことは3章に詳しく書いていきます。

あの頃、子どもの混乱状態やつながりから安心をつくる大切さを知っていたら違ったのではないかと思います。

不登校の息子たちが学校に行けない自分を問題だと考えたり、責める時間を減らせたと思います。

そして今は笑っていたかもしれない…。

いろいろなところに相談に行っていたのに、子どもの内面で起きていること、親がサポートできることを明確に教えてもらえなかったなと思います。

相談していた心理士さんはとても良い方ばかりで、私の不安や辛さを受け止めてくれて、すごく助かっていたので、そこに不満はないのです。

それでもこれだけ不登校の子どもが増え続けているのに、必要なサポートや対策を根本から考え、それが全ての親子に伝わるような体制を整えるなどの支援が全然足りていないことには憤りを感じています。

次に安心を増やすことで子どもをサポートしていくことについてお話します。

②助けてもらう人を増やして安心を増やす

親だけでなく、不安な気持ちをわかってもらい、助けてもらう人を増やすことがとても大事だと思っています。

理由は2つあります。

それぞれ説明していきます。

子どもの安心を増やす

不登校の子どもが進学や転学や新学年から再登校に挑戦する時、子ども達には叶えたい願いがあると思います。

- 登校できるようになりたい

- 学校生活を上手くやりたい

- 勉強についていきたい

- 友達と仲良くやりたい

こんな願いがあるから不安な気持ちのなか挑戦しようと決めたと思います。

そんな子どもの願いが叶うように安心を増やしてあげることができると思います。

学校で子どもが頼れる先生。子どもの不安をわかってくれる先生を作っておくことも大事だと思います。

先生に子どものことを伝えて、サポートをお願いすることは子どもの大きな支えになると思います。

- 今までの経緯

- 不安を感じること

- サポートして欲しいこと

- 親子でどんなペースで進めていきたいか

私は学年が変わるごとに必要事項をまとめた紙を持っていき、担任の先生にお話します。

こちらの希望がわかっている方が先生もやりやすいと思います。

また子どものペースに合わない声かけやプレッシャーを受ける可能性を減らせると思います。

その時の先生の受け止め方を見て、あまり真剣に受け止めてくれないようなら次の対策を考える必要もあるかもしれません。

- 他の先生(学年主任、校長生成、養護の先生など)にも話をしておく

- 担任の先生に伝える方法を考え直す

こちらが不信感を抱きすぎるのは相手にも伝わり、関係や子どもの対応が悪くなるので良くないですが、次の手を考えておくことは必要な場合もあります。

次男は中3に進級時、担任の先生が部活の顧問だとわかって、突然登校すると言って、翌日登校しました。

そこで私も心の準備がなく、もう夕方でその他の準備があったので、学校に今の状態や注意して欲しいことを伝えられませんでした。

登校した次男はある教科の先生が指名して、質問し、答えられなかったのにしばらくそのままとい対応をされ、青い顔をして帰ってきました。

その後登校することができませんでした。

不登校の子どもは突然登校すると言い出すことが結構あるなとTwitterを見ていて思います。

普段から子どものことをまとめた紙を作っておき、突然の登校時に渡せるようにしておくことも大事だと思います。

また担任の先生や他の先生に困っていたら助けて欲しいことを伝えて、子どもにも伝えてあることを言っておくと安心できると思います。

子どもが人に助けてと言う練習になる

子どもが困った時に人に頼ることや自分の困りごとを説明することの重要性を理解するのに大事なことだと思います。

親がやっていることを見て、安心を実感する。

助けてと言えることで自分の望むを叶えることができる経験をする。

そうやって自分でも困った時に言葉にしようと思えればいいなと思います。

子どもの中には人に頼らず自分だけで解決しなければと思い込んでいる場合も多いと思います。

息子たちも助けてと言えないタイプです

だからこを親が助けて欲しいと学校に話すことを見せるのが大事だと思います。

人は困った時、助けてもらえばいい。

困っている人がいて、自分にできることがあれば助けてもらえばいいと実感していくことが大事だと思います。

自立とは助けてと言えることだと安冨歩 さんが『生きる技法』の中で書いています。

人は一人では生きられません。

必要のないことで頼ったり、助けてもらえないと怒ったりするのは未熟。

でも助けが必要な時に助けてと言えないのもまた未熟だと書かれています。

私もそうだなと思います。

とは言っても私も助けてと言うのがとっても苦手でした。

でも助けてを言わないことで周りに感情を爆発させていることに気づきました。

助けてと言葉にすることがとても大事だと痛感しています。

今は自分がしんどい時は子ども達に助けてと言えるようになってきました。

おかげでとっても楽になって、関係のないことで感情が爆発することも減りました。

子どもたちも上手にできるようになったらいいなと思って、困っていたらどんなことでもHelpを出そうね。

言わないと伝わらない。かえって自分だけじゃなくて、周りに迷惑をかけちゃうことも多いし、助ける内容と量を選べたら、そんなに苦にならず助けられること多いんだよといろいろな場面で伝えています。

子どもが困った時や不安がある時、失敗した時などは適切な助けての伝え方を親子で学んでいく良い機会だと思っています。

子どもを支える為にもう一つ伝えておきたいこと。

それはじっくり自分のペースで慣れていけばいいんだよということ。

そんな風に言ったらまた登校しなくなってしまうかもしれないと怖いかもしれない。

でも子どものプレッシャーを取り除くためにも必要ではないかと思っています。

次で詳しく書いていきます。

③上手くいかなくても、じっくり自分のペースで慣れたらいいと伝える

自分のペースで慣れていけばいいんだよと伝えることが何故大事だと思うかと言うと、

登校したいと思って進学を決めた子どもの願いを叶えてあげたいから。

プレッシャーを軽くしてあげて、自分のペースで大丈夫と思ってもらいたい。

今まで不登校だった子どもは頑張るこが沢山あります。

- 生活改善(昼夜逆転など)

- わからないことへの不安と対処

- 自分が乗り越えられるかという不安

- 勉強

- 体力

- 人間関係

学校に行くことでこれらが一気に押し寄せます。

もの凄い負担だろうなと思います。

もちろん登校に慣れる為には登校していくしかありません。

でも最初に書いたように混乱状態は闘争か逃走反応、思考脳の停止になりかねません。

登校を持続していく為には子どもが安心できる挑戦の範囲である必要があります。

私は不登校の息子たちとの関わりや本から子どもを年齢や学年で見ず、その子に合った挑戦をして成長していけばいいと実感しています。

その為にはもし1学年を2回やる必要があったとしても(高校は出席日数などで留年もあり得ます)、私は子どもが安心して成長する方を選択したいなと思います。

その子が自分らしく働き、生きていける人になることが何より大事です。

それは理想論でしょ。

そんな気持ちになれない!

こんな風に感じる気持ちとってもわかります。

私の中にも相変わらず不安や焦りを感じる自分が居ます。

未だに感情が爆発することもあるし、落ち込むこともあります。

ここで最初に書いように大人もそういう時は混乱状態になって当たり前です。

(このことは次の章で詳しく書いていきます。)

でも子どもが不安を感じる自分を否定したり、責めたりせず、安心や自分の望みから登校して欲しいなと思います。

また登校を続けていくことが最優先です。

自分のペースが守れず、限界に達してしまったとしたら子どもの気持ちはどうなるでしょう?

やっぱり僕には無理なんだ。

どうにもできないんだ。

こんな風に自分を責めてしまったら傷は深くなってしまいます。

焦らず自分のペースでもしんどい時は休んでも大丈夫と思って、進み続けることが大事です。

そして親もそれを認めていることを伝えることも大事だと思います。

3.親も混乱状態。子どものサポートを続けていくには自分を助けることも大事

最初に書いたように人は生存する為に危険だと感知すると闘争か逃走反応になってしまいます。

それは大人も同じです。

思考脳がストップし

- 冷静に子どもや自分にとって大事なことを考えられず後悔

- 子どもの言動の奥にある気持ちを考えられず後悔

- 良いアイデアやできることを考えられず絶望的な気持ちに

こんな風になりやすいです。

後で考えたらなんでそんなに悲観的になってしまったのか。

感情をぶつけてしまったのかわからないということありませんか?

私はたくさんあります…。

でも親も混乱状態になることを知りました。

スッダ・クドゥバ さんは『こどものスモールトラウマのためにできること: 内面で何が起きているのか』の中で下記のように書かれています。

自分を観察すれば、私たちの判断のかなりの部分が、自分自身の不安や恐怖から来ていることに気がつくでしょう。

『こどものスモールトラウマのためにできること: 内面で何が起きているのか』スッダ・クドゥバ著

わたしは思い当たることがたくさんありました。

自分のせいで子どもに不利益になったらどうしよう…。

こんな不安と恐怖をずっと抱えていたことに気づきました。

そこで不安や恐怖を感じた時、自分が混乱状態から間違った行動をしやすい。

まず自分の安心を作り出し、落ち着くことが大事なんだと気づきました。

私が安心を作り出す為に今していること。

それは子どもと同じで、つながりをつくることを最優先にします。

2章「子どもを助ける方法 つながりを感じる関りを増やす」で書いたように.

混乱状態を落ち着かせるには「つながりがすべてに優先する」

スッダ・クドゥバ さんは『こどものスモールトラウマのためにできること: 内面で何が起きているのか』の第九章で「つながりがすべてに優先する」ことを事例をあげて説明されています。

そこで私が今大事だと感じているつながりが3つあります。

どれもとても支えになっています。

①は自分が不安や焦り、怖さを感じる時は混乱状態に居る。

そんな時は自分の気持ちに共感し、

その気持ちわかるよ。

でも落ち着いてから考えれば大丈夫だよ。

まず安心するまで待とう。

と優しく声をかけています。

それでかなり落ち着きます。

②相談できる人に気持ちを聴いてもらいます。

- 相談機関(総合教育センター、フリースクール、スクールカウンセラーなど)

- 不登校保護者のつながり(フリースクールの親の相談会、Twitterなど)

- 家族や近い友達

感情が溢れる時は話を聞いてもらうと良いと思います。

ただ自分の精神状況によって、相手の聴き方、話すことで更に不安を感じるようならやめたほうが良いと思います。

そんな時は私は自分の気持ちを大切にして、しんどい、辛いと感じたら、離れるようにしています。

相談に関して記事を書いています。

良かったら参考にしていください。

不登校の親の支援 2つの違う支援が必要【不登校母のつぶやき7】

不登校の親の支援として、親のその時の精神状態によって「共感的に気持ちを聞いてもらえること」と「良い関わりを責められたりせずに安心して学べること」のどちらが必要か変わることを書きました。

精神状態によって不登校親が限界になってしまう前にまず相談して自分を癒そう

この記事では不登校の親が相談することでまず自分を癒すことの重要性と相談する時の注意点を書いています。

③は子どもです。

すぐには難しいかもしれませんが、安心した関わりを続けていくと子どもとつながることは親に大きな安心と力をくれると実感しています。

私は息子たちと安心して話しができるようになって、かなり落ち着きました。

反対に長い間、不登校を心から受け入れられず、心が離れていた時は不安ばかりでした。

自分がわからなくても子ども聞けばわかることは多いです。

「どんなことが助けになる?」

「困っていることがあったらいつでも手を貸すから言ってね」

などと伝えて子どもから教えてもらうことができるようになって、とても安心しました。

親が想像するより、本人も困りごとや心配なことを聞くほうが早いし、勘違いでアドバイスをして、かえって本人の自尊心を傷つけてしまうことも減ると思います。

子どもに合ったサポートの仕方がわかれば親も安心します。

安心すれば子どもの気持ちに寄り添う余裕もできてきます。

そこから良い関わりが増え、安心が増えればどんどん好循環になっていきます。

子どもの安心した顔や笑顔は親にとってどれほど安らぎになるでしょう。

どれほど嬉しいでしょう。

それが親の自信やエネルギーになります。

不登校や不登校の子どもの進学や進級の時だけでなく、とても大事なことを学べたと思っています。

その他不登校の息子たちの気持ち理解や自信や挑戦する勇気が増える関りや声かけをするのに参考になった本について記事を書いています。

良かったらお読みください。

親子で不安な時もあると思います。

そんな気持ちも否定せず、親子で支え合えたらいいと思います。

私は不登校で親子

『セラピーのためのポリヴェーガル理論: 調整のリズムとあそぶ』では

本理論は、協働調整を生物学的必須要件と見なします。これは、生命を維持するために満たさなければならない必須のものであり、自律神経状態の相互調整を通して、私たちは安全を感じ、互いにつながり、信頼関係を作り出します。

〜中略〜協働調整する関係に支えられて、私たちはレジリエンスを高めます。

『セラピーのためのポリヴェーガル理論: 調整のリズムとあそぶ』デブ デイナ (著), 花丘 ちぐさ (翻訳)

コメント