【不登校母のつぶやき】ではTwitterにつぶやいたことをもう少し掘り下げて書いていきます。

今回は2つのツイートから「上手くいくことを手放す」ことについてお話します。

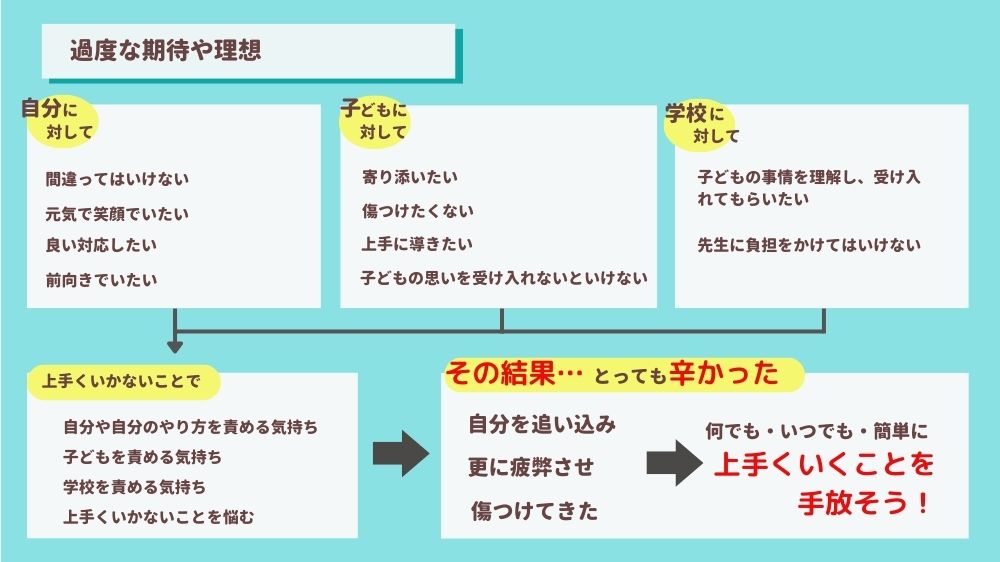

わたしは不登校の親がしんどいと感じる原因がいくつかあって、その中のひとつが自分に何でも、いつでも、簡単に上手くいくことを求め、できないことで自分を責めることだと思っています。

そこで今回はわたしが自分を責めてしまいがちだった何でもやいつもや簡単に「上手くいくことを手放す」ことについてお話をしようと思います。

子どもを救いたい思いから過度な期待や理想を課していた

まず2つのツイートを載せます。

不登校だけでなく子どもにとって良い対応が初めからわかるものではなくて、向き合い、伝えあって少しずつわかっていくもの。

築いていくものだと最近気づいた。

そもそも人は違う感じ方、考え方をするのが当たり前で全く違う世界を見て、違う目標がある。

簡単に理解できないものなんだ。

だから理解できないこと、お互いに心地よい接し方ができないことを責める必要は全くない。

諦めずに自分と子どもを信じて、伝え合うこと、一部でも理解することを積み上げたい。

親子で試行錯誤していくことに意味があるんだと思う。 人間関係全てそうなんだと思うんだ。

簡単に上手くいくことを手放す。

不登校の息子たちと過ごしてきて、子どもの関わり方や声かけでも、学校とのやり取りでも、自分の心の整え方でも、簡単に上手くいくことは無かった。

上手くいかないと相手の反応で凹んだり、自分を責め、しばらく落ち込むことも多かった。

でも今振り返るといろいろ試してきたからこそ、子どもや相手や自分に合う方法がわかってきたと思う。

固定ツイートにも書いたように人それぞれ感じ方も考え方も価値観も違う。

簡単に合う方法がみつかることのほうが珍しい。

だから最近は必要以上に傷つかなくていいんだ。

自分も相手も責めなくていいんだと思っている。

子どもが不登校になって子どもをこれ以上傷つけたくないとか学校に迷惑かけないようにとか、自分が良い対応しなきゃとか思い込み過ぎてた。

いつもすごく辛かった。

そのことで自分を追い込んで更に疲弊させ、傷つけてきたと思う。

簡単に良い方法がわからず間違ったっていいんだ。

いつも上手くやらなくて大丈夫なんだ。

もっと自分を自由してあげたいと思った。

そうやって自分に優しくなってから少しずつ無理しなくても子どもの気持ちを受け止められるようになった。

子どもや周りの反応も以前に比べたら傷つくことも減った。

それぞれができることをして、できないことで自分を責めたり、自分を守るために相手のせいにしなくても大丈夫。

そう考えるといろんな制限が外れて、工夫やチャレンジも思いつきやすくなったと思う。

子どもが不登校だからといろいろ思いこんでしまったものを少しずつ手放していきたい。

ツイートに書いたように自分に過度な期待をかけ、プレッシャーをかけ続けていることに気づきました。

その上できないと自分を責めるを繰り返し、どんどん自信とエネルギーがなくなっていきました。

今振り返ると傷つき、自信を失くした子どもを救いたいという思いが強かったように思います。

不登校になった時すぐに受け入れてあげられず、随分責めてしまったり、傷つけてしまったことをとても後悔していて、その為に強い思いになっていたのかもしれません。

わたしの中にこれ以上自分の言動で少しの傷も増やしたくないという思いがありました。

また良い親でありたいという思いから学校に行きたいと思えるように上手に導きたい思いもあります。

学校との関係でも色々な期待や理想を持っていることにも気づきました。

子どもが登校するために配慮が必要だとわかって欲しい思い。

反対に迷惑かけているのではないか、先生に申し訳ないという思いもありました。

そこでいつも揺れていました。

また自分のメンタルケアも簡単には上手くいきませんでした。

子どもへのイライラや衝突の原因の大きな一部がわたしの心と時間の余裕の無さにあることに気づいてから自分のメンタルケアに気をつけてきましたが、それも簡単には上手くいきませんでした。

また自分が余裕が無かったり、疲れている時に子どもに(相手に)伝えることをしてこなかったため余裕がなくなり、子どもにイライラをぶつける結果になっていました

そこに気づき、子どもに伝えたいと挑戦していますが、なかなか上手にはできない時もあります。

このように子どもが元気になるために時間もエネルギーも使いたいのに不安や心配が溢れ、悩んでしまう時間が多くなってしまった。

子どもや学校とのやり取りに時間がかかり、心も時間も余裕がなかった。

そして無理な期待や理想を課して自分をどんどん追い込んでいたと今は思います。

そのせいで自信やエネルギーをなくしていました。

不登校の子どもを元気にする前に自分を元気にしないとと思いました。

それには自分に優しくしたり、大切にすること。

そしてもっと自分を自由にしてあげたほうが自分の良さを活かせるのではないかと思うようになりました。

何でも・いつでも・簡単に上手くいくことを手放す

それではどうしたらいいのか?を考えてみました

わたしなりの解決策は

何でも・いつでも・簡単に上手くいくことを手放すこと

ツイートにも書いたように人はそれぞれ世界を同じように見てはいません。

感じ方、見ているもの、気にかけることも違います。

大切にしたいこと、やりたくないこともそれぞれに違うんですよね。

そんな当たり前のことに気づきませんでした。

日本は同調圧力や空気を読むことを強いられるので、みんな同じがという思い込みがあったと思います。

でも簡単に相手のことを理解することも、自分のことを理解してもらうこともできない。

また理解できたとして望みや解決の仕方が同じとは限らないです。

どちらかと言うと望みは違うことのほうが多いかもしれない。

こんな風に思っているほうが上手くいく気がしています。

理解しあえたとしても選択もそれぞれ違う場合も多いと思います。

だから

こういうことが大事になるのかなと思います。

どちらかが我慢する形でなく、違っても大丈夫という安心感の元にお互いに伝え合える関係を作る

今わたしは親子で心理的安全な関係を作り、伝え合い、工夫する。

そして違う時はその違いを受け入れることを挑戦をしているところです。

心理的安全な関係作りは少し前からわたしが一番大事にして、力を入れている事です。

子どもも自分も本音を安心して伝えられることで、相手を理解し、自分のできるサポートができると思っています。

不登校は子どもの状態の名前であって、子ども一人一人、原因も対応方法も、元気になる声かけやスキンシップなども全く違うと三兄弟と関わっていて強く感じています。

その子に合った関り方をいち早く見つけ、コツコツと良いことを積み上げていくことが子どもが元気になり、次のステップ(学校やそれ以外の子どもに合った場所や人とのつながり)に動き出すのに大きな力になると考えています。

心理的安全性については下記の記事に書いています。

上手くいくことを手放すメリットはとっても多かった

このような気づきから日常で自分に課していたものに気づくことから始めました。

気づいたら少しずつ何でも・いつでも・簡単に上手くいくことを手放してみて、見えてきたこと。

こんな風に自分を縛っていたものや非難することが減って、心が軽くなり、選べるものが増えたと感じます。

心の余裕がうまれ、子どもとの関係も穏やかなものにしてくれています。

そこがとても嬉しいなと思っています。

今回の記事で不登校の保護者の方がしんどいなと思った時に少しでもその辛さが減るといいなと思っています。

最後までお読みくださりありがとうございました。

コメント